面對汛期異常天氣 你對安全常識知多少?

連日來,河南災情牽動人心。觸目驚心的畫面讓人心痛,自救、互救的故事令人感動。與此同時,這場暴雨也引發了人們的思考——面對汛期異常天氣、自然災害,我們掌握的安全常識和技能,夠用嗎?

A.調查問卷安全常識知多少?

市民是否有足夠多的途徑了解專業安全常識,又是否有在意外情況下自救的能力?

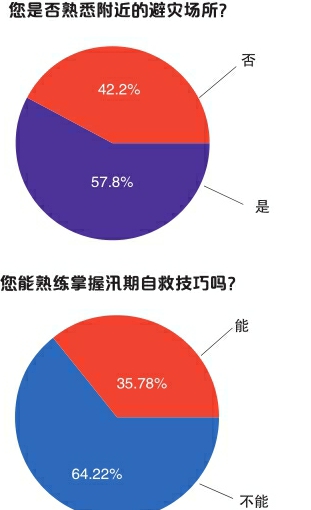

日前,我們發放了一份關于安全常識掌握程度的調查問卷。調查結果顯示,有60.55%的受訪者了解相關知識是通過互聯網,51.38%的受訪者表示通過社區和學校宣傳,37.61%的受訪者表示通過報紙、廣播、電視新聞,僅有26.61%的受訪者表示可以通過專業講座了解相關知識。關于是否熟悉身邊的避難場所,雖然選擇“是”的受訪者偏多,但仍有64.22%的受訪者表示自己并不能熟練掌握并應用自救技巧。

調查問卷中,我們設計了幾個安全常識問答,結果顯示,對錯比例幾乎持平。在問題“假如駕車在積水中熄火,是否應該立即重新點火迅速撤離”的答案中,有61.47%的受訪者選擇了錯誤答案“是”。

對于如何提升公眾的自救、互救能力,發放相關宣傳物料、舉辦講座、走進社區和校園等,都是大家所期待的。

B.情景模擬你會自救嗎?

下面這些場景,你是否經歷過,又是否清楚該如何自救?

場景一:行車遇暴雨

“前不久濟南下暴雨的時候,我正開著車走在路上,雨越下越大,開著雨刷器也幾乎看不到路況。”

市民范昭回憶起7月9日的經歷,依舊心有余悸。那天傍晚他下班后駕車行駛在路上,暴雨夾雜著冰雹來襲,敲擊在車上噼啪作響。“當時我堵在路上,路邊都是被刮斷的樹枝,不一會兒就出現了積水,很多地方水已經淹沒了大半個車輪。”范昭說,當時自己觀察其他車輛的動態,尋找水位最淺的通行處,還好沒過多久就順利駛出了積水路段,“現在回憶起來當時的做法有點危險,因為積水已經幾乎淹沒了車輪,可能會有熄火的風險。”

在浙江嘉興城郊,也發生了這樣的驚險一幕。暴雨中,司機駕車深夜經過橋底涵洞,由于不熟悉路況,車一頭扎進被水面覆蓋的深坑內,積水迅速蔓延至車內。因為發動機受損,車門無法打開,司機被困車內,水迅速沒過腰部,且由于雨勢越來越大,水位還在迅速上漲中。

在掙扎中,司機艱難打開了副駕駛的手套箱,從中拿出應急鐵錘,用力敲打車的擋風玻璃和左前窗,敲打3分鐘后,終于砸碎了左前窗。司機從窗口爬出,最終脫險。

●自救指南:

遇到路面或立交橋下積水,過深時應該盡量繞行,如果熄火千萬不要在車上等候,應該下車到高處等待救援。

場景二:家中有積水

在河南災情眾多令人揪心的消息當中,這樣一則短視頻逗樂了網友——畫面中,男子在家中進水后并不慌張,一直在用拖把打掃家里的地板,還拿起桶裝水泵放在地上排水。只見男子拿著桶裝水泵,一頭放在積滿水的地板上,另一頭放一個水盆接住收集起來的水。雖然地上的積水沒有絲毫的變化,但男子和家人卻不亦樂乎,全程互相鼓勵、大笑。

市民孔女士看到這則短視頻后,想起了自己的經歷。有一年暴雨如注,導致家住一樓的她家中進水,水面迅速沒過小腿。“當時我把貴重的物品都挪到高處,用水盆把水舀起來,從窗戶潑到外面,但是作用不大,很快水位就漲回來了。”孔女士回憶,她當時一心想要多搶救財產,在鄰居的幫助下,將幾件家具和重要物品搬到了樓上,后來在鄰居的提醒下才想起應該切斷電源,以防水中帶電。

“不久前下暴雨,我們辦公室也進水了,電表箱還冒了火花。”市民鄭女士同樣經歷了室內進水,她說,當時同事們用拖把堵住了窗戶進水處,還看到電表箱有輕微火花,“當時我們不敢上前,雨停后才叫了維修師傅過來。”

●自救指南:

檢查電路、爐火等設施,當積水漫入室內時,立即切斷電源,防止積水帶電傷人。

場景三:行走在路上

“我曾經經歷過一次暴雨中建筑倒塌,現在想起來就后怕。”

“90后”市民崔笑穎說,在她讀小學時,有一天與母親走在路上,突然天降大雨、狂風襲來,兩人在路邊一處小店避雨,雨勢稍小后便出門繼續趕路回家。

“那一排商鋪比較老舊,有些地方已經拆得只剩一面墻。我和媽媽走了一會兒,便聽到身后‘轟’的一聲,回頭一看,一面墻被風吹倒了!”崔笑穎回憶,那面倒塌的墻體“拍”在路面上,距離自己僅有幾十米,如果自己和母親走得慢了一點,后果不堪設想。

前段時間,市民陳菲走在路上遇到了暴雨、冰雹,狂風吹得她打不住傘,天色暗了下來,她沒有貿然前行,而是就近尋找了一處公交車站,避雨的同時等來一輛公交車。

“當時我也沒有管這輛車是去往哪里的,只覺得在車上會比較安全,因為路面有積水,看不清是否有井蓋、下水道,如果不小心踩到就會很危險。”陳菲說,自己從小被告知,暴雨中如果有打雷閃電的情況,應該避免使用手機、能不打傘就不打傘,如果丟失物品,不要冒險在水中尋找,首先保障自身安全。

●自救指南:

避開落地廣告牌、變壓器、電線桿等危險物;遠離建筑工地臨時圍擋及在建的圍墻;不要貿然涉水前行,警惕井蓋、下水道、排污井,若發現路面有漩渦,一定要繞行。

場景四:遇到山洪、泥石流

在河南鞏義市、滎陽市等地的偏遠鄉村地帶,因特大暴雨的襲擊,部分地區引發山洪、泥石流、山體滑坡。

偏遠鄉村,大多是缺乏自救和生存能力的老人、孩童。信號中斷的情況下,遠在外鄉的親人憂心忡忡,許多人開始在網上發布求助信息:鞏義市米河鎮匯龍村村口,“爸爸、哥哥被困小轎車上,爸爸胳膊摔斷了,疼痛難忍,急需醫療救助”;小關鎮口頭村,“連接310國道主干道的橋已阻斷,村民被困,等待救援”……

“生活在城市里,很多人覺得山洪、泥石流很遙遠,但其實在濟南就有容易發生這些自然災害的地方。”市民劉凱老家在南部山區西營鎮,2019年夏天時,西營鎮曾發生洪水,當時救援隊伍在倒塌的房屋中救出了一位老人。

劉凱表示,雖然自己沒有經歷過,但他認為關于山洪、泥石流的自救常識非常重要,“經常會在新聞上看到,自駕出行的游客或者登山的驢友,在夏季遇到類似的險情,即便平時用不上,在關鍵時刻這些常識就能救命。”

●自救指南:

向垂直于滾石前進的方向或滑坡方向的兩側逃離,當無法繼續逃離時,應迅速抱住身邊的樹木等固定物體,不要將避災場地選擇在滑坡的上坡或下坡。

街采

市民任女士

我們應該把自救、互救的知識技巧教育,融入到日常生活當中去,多舉辦一些講座或培訓,尤其是走進校園,讓學生們從小就接觸這些實用的常識,將來萬一遇到險情可以從容應對。

市民趙女士

這次河南災情,一方面讓我們看到了災情來臨時大家的團結精神,涌現出很多感人的故事,另一方面讓我們認識到汛期安全的重要性,畢竟誰都沒有想到在大城市會發生這樣的內澇。

市民楊女士

關于防汛知識和安全常識的宣傳,應該拓展更多途徑,比如說社區內的宣傳欄或公告欄,以及社交媒體、短視頻平臺,都可以以公益廣告的形式出現,讓人們耳濡目染,遇到突發情況時從容應對。

市民孟先生

我曾經遇到過暴雨,當時的辦法是進入室內避雨并盡量到高處,不再室外逗留、不走有積水的地方。我覺得每個人都應該掌握一些自救的技巧,這樣在災害來臨時也不會給他人造成負擔。

微觀點

強化社區應急能力打通“最后一公里”

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員 王宏偉

社區是社會公眾基于生活地域而形成的共同體。社區應急管理能力強,就能夠在第一時間發現、報告、處置風險隱患,就能夠把問題真正解決在萌芽之際、成災之前。

同時,社區最能精確把握社會公眾的多樣化、差異化需求,為精準救援、安撫公眾提供便利的條件。而且,社區應急能力強,應急管理各項政策的執行才能解決“最后一公里”問題,避免出現“高位截癱”的現象。

成功的應急管理一定要將責任分解到每一個社會單元、每一個社會成員,實現風險共擔、收益共享。街鄉政府應急管理部門與社區形成密切合作的政社伙伴關系,給予社區應急管理必要的指導與支持。同時,街鄉層次的應急管理機構將多種應急需求整合起來,統一與社區協商、對接,從而形成“上面連成面,上下一條線”。需要注意的是,社區是群眾自治組織,在應急管理中發揮其親民性,可以補行政之偏頗。

當然,強化街鄉、社區應急管理能力,都離不開賦權與賦能。我們可以借鑒國內外一些成功經驗和做法,加大社區應急能力建設的投入力度,讓基層有機構、有隊伍、有預案、有物資、有場所、有平臺。只有這樣,基層應急管理能力提升才能擺脫“說起來重要,做起來次要”“出了事重要,不出事次要”的尷尬境地。

今年4月,《中共中央 國務院關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》印發,提出“健全常態化管理和應急管理動態銜接的基層治理機制”。夯實應急管理的基層基礎是一項十分緊迫的任務,因為重大突發事件隨時都可能發生。

同時,這也是一項立足長遠的任務,不能朝夕可至、一蹴而就。關鍵是要認識到基層基礎在中國特色應急管理體系中的極端重要性,舍得花錢、不吝投入,久久為功,方成正果。

提升公眾自救、互救能力

網友@云卷云舒

7月20日,鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水,雨水倒灌入地下隧道和5號線列車內,導致乘客被困發生險情。

事發當天,不少乘客被安全疏散,也有乘客破窗自救后又返回救人——鄭州市民王先生在被困車廂5小時后,水已漫至胸口,此時,他果斷選擇和另一名乘客取下地鐵內的滅火器一同用力砸窗,成功破窗而出。隨后,他又和趕來的救援人員一道,用幾個滅火器砸碎三扇地鐵車窗,成功救出同車廂30多位乘客,成為此次鄭州城市洪災自救的經典案例。

我們當然希望災情永不發生,但當不可避免的意外來襲,掌握自救互救技巧,顯得尤為重要。我們應該在日常生活中更加重視自救、互救能力的培養,多舉辦培訓、講座進校園、進社區,爭取讓每個人都能熟練掌握自救技巧,甚至有幫助身邊人的能力。與此同時,應急救援設備的覆蓋也應更大規模鋪開。

記者手記

筑牢心中的安全堤壩

這幾天,一張“鏟車變身生命之舟”的照片火了,一輛輛鏟車從坍塌的房屋、被淹的村莊中,載著群眾駛向安全的地方。

許多企業也火了,像是鴻星爾克、蜜雪冰城、匯源果汁等在大眾眼中并不賺錢甚至經營困難的企業,捐出大額款項和物資,引起消費者的熱烈追捧。

當我們看著新聞,時而揪心,時而感動,時而被網友們的熱情逗笑時,不可忽視的,是應對災情時,我們是否有能力保護好自己?

在這次收回的調查問卷中,結果顯示37.52%的受訪者表示,自己所在的地區沒有或幾乎沒有安排過相關安全知識培訓,64.22%的受訪者認為自己不能熟練掌握汛期自救技巧,42.2%的受訪者并不熟悉附近的避難場所。

這些數字,從某種程度上反映出也許目前公眾自救、互救的能力并沒有想象中那么扎實。

災情會過去,家園能重建,但那些被奪走了生命的人不會回來。希望我們心中的那道安全堤壩,能夠因這場暴雨而更加牢固。(作者:曹雅欣 實習生 張晗)

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

我國天氣形勢將迎來轉折!1月20日至24日,中東部今年以來最大范圍雨雪天氣過程來襲,陜西、河南、湖北部分地區有大雪,廣西、江西、湖南局地

陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

我國天氣形勢將迎來轉折!1月20日至24日,中東部今年以來最大范圍雨雪天氣過程來襲,陜西、河南、湖北部分地區有大雪,廣西、江西、湖南局地

-

春運開啟 天津強化9項舉措保障交通參與者安全出行

2022年春運自1月17日開始,全市公安交管部門綜合當前道路交通出行特點和近年同期道路交通情況,強化9項舉措,保障交通參與者安全、暢通出行

春運開啟 天津強化9項舉措保障交通參與者安全出行

2022年春運自1月17日開始,全市公安交管部門綜合當前道路交通出行特點和近年同期道路交通情況,強化9項舉措,保障交通參與者安全、暢通出行

-

南京全面禁放煙花爆竹第八年 禁放煙花爆竹這些提示必知

2022年是南京全面禁放煙花爆竹的第八年。為持續鞏固禁放成效,守牢禁放區禁得住非禁放區控得住的目標,1月14日,南京市禁止燃放煙花爆竹工

南京全面禁放煙花爆竹第八年 禁放煙花爆竹這些提示必知

2022年是南京全面禁放煙花爆竹的第八年。為持續鞏固禁放成效,守牢禁放區禁得住非禁放區控得住的目標,1月14日,南京市禁止燃放煙花爆竹工

-

“四九”大部地區在偏暖中開場 東北氣溫仍偏低

今天(1月17日)正式進入四九,預計南方大范圍降水仍將持續,明天起將明顯減弱。氣溫方面,全國大部地區將在偏暖的格局中開啟四九,但是東北

“四九”大部地區在偏暖中開場 東北氣溫仍偏低

今天(1月17日)正式進入四九,預計南方大范圍降水仍將持續,明天起將明顯減弱。氣溫方面,全國大部地區將在偏暖的格局中開啟四九,但是東北

-

草莓集中上市 三招教你挑出好草莓

現在正是草莓集中上市時間,面對品種多樣、價格不一的草莓,該如何挑選呢?一級廚師萬良高提示,草莓可以從顏色、內部狀態、重量等幾方面進

草莓集中上市 三招教你挑出好草莓

現在正是草莓集中上市時間,面對品種多樣、價格不一的草莓,該如何挑選呢?一級廚師萬良高提示,草莓可以從顏色、內部狀態、重量等幾方面進

-

嚴厲“網絡水軍” 2021年公安機關依法關停“網絡水軍”賬號620余萬個

1月14日,公安部在北京召開新聞發布會,通報公安部部署全國公安機關開展凈網2021專項行動的工作舉措和取得的成效等情況。會上通報,2021年

嚴厲“網絡水軍” 2021年公安機關依法關停“網絡水軍”賬號620余萬個

1月14日,公安部在北京召開新聞發布會,通報公安部部署全國公安機關開展凈網2021專項行動的工作舉措和取得的成效等情況。會上通報,2021年

-

湖北省公安機關依法打擊各類違法犯罪 打掉67個網賭平臺或實體賭場

1月14日,省政府新聞辦召開新聞發布會,介紹全省政法機關開展我為群眾辦實事實踐活動工作情況及主要成果。省直政法各單位分別亮出我為群眾

湖北省公安機關依法打擊各類違法犯罪 打掉67個網賭平臺或實體賭場

1月14日,省政府新聞辦召開新聞發布會,介紹全省政法機關開展我為群眾辦實事實踐活動工作情況及主要成果。省直政法各單位分別亮出我為群眾

-

武漢陽光在線雪花仍翩然出場 氣象部門提醒:下雪謹慎開車

三九嚴寒天,雪花氣氛組不出場怎么行?驚喜,就是這么簡單。昨天武漢雖然陽光在線,雪花仍翩然出場,且是不帶水分的100%純雪。全省來看,雪

武漢陽光在線雪花仍翩然出場 氣象部門提醒:下雪謹慎開車

三九嚴寒天,雪花氣氛組不出場怎么行?驚喜,就是這么簡單。昨天武漢雖然陽光在線,雪花仍翩然出場,且是不帶水分的100%純雪。全省來看,雪

-

武漢花博園迎春花市參與商家近200家 價格親民吸引眾多消費者

武漢花博園在2016年成功舉辦第一屆迎春花市,作為武漢市歷史以來的第一屆迎春花市,吸引了眾多市民。經過6年的發展,武漢花博園迎春花市已

武漢花博園迎春花市參與商家近200家 價格親民吸引眾多消費者

武漢花博園在2016年成功舉辦第一屆迎春花市,作為武漢市歷史以來的第一屆迎春花市,吸引了眾多市民。經過6年的發展,武漢花博園迎春花市已

-

武漢城管出臺最嚴“六全”標準 改善提升建筑垃圾消納場所環境面貌

場內塵土飛揚、渣土車進出拖泥帶水、渣土裸露等現象的建筑垃圾消納場,一律停業。14日,武漢市城管執法督察總隊出臺最嚴六全標準,改善提升

武漢城管出臺最嚴“六全”標準 改善提升建筑垃圾消納場所環境面貌

場內塵土飛揚、渣土車進出拖泥帶水、渣土裸露等現象的建筑垃圾消納場,一律停業。14日,武漢市城管執法督察總隊出臺最嚴六全標準,改善提升

相關內容

- 讓愛如期而至 全棉時代會員便捷服務「周期購」正式上線

- 冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

- 冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

- 近地天體望遠鏡發現近地小行星 將從255萬公里外飛掠過去

- 植物嫩芽頂部彎鉤發育形成機制 :重力是頂端彎鉤形成起始信號

- 植物嫩芽頂部彎鉤發育形成機制 :重力是頂端彎鉤形成起始信號

- 陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

- 陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

- 重達2000多噸!白鶴灘水電站水輪發電機組轉子順利完成吊裝

- 重達2000多噸!白鶴灘水電站水輪發電機組轉子順利完成吊裝

- “地球生物基因組計劃”全面測序 被稱為“下一個生物學登月計劃”

- “地球生物基因組計劃”全面測序 被稱為“下一個生物學登月計劃”

- 北京延慶兩座頒獎廣場完成首輪測試 確保冬奧會各項工作順利開展

- 北京延慶兩座頒獎廣場完成首輪測試 確保冬奧會各項工作順利開展

- 重要通知!冰雪京張·冬奧之城等10條線路為全國冰雪旅游精品線路

- 重要通知!冰雪京張·冬奧之城等10條線路為全國冰雪旅游精品線路

- 中青寶信息披露不完整 深圳證監局要求其責令改正

- 中青寶信息披露不完整 深圳證監局要求其責令改正

- 酒鬼酒2021年營業收入較上年同期增長86%左右

- 數據顯示:今年1月上旬白酒價格環比漲0.14% 名酒價格上漲0.12%

熱門資訊

-

讓愛如期而至 全棉時代會員便捷服務「周期購」正式上線

人間煙火色,最是新年時。新年禮一...

讓愛如期而至 全棉時代會員便捷服務「周期購」正式上線

人間煙火色,最是新年時。新年禮一...

-

冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

槍炮齊鳴,伴隨著11臺造雪設備一起...

冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

槍炮齊鳴,伴隨著11臺造雪設備一起...

-

冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

槍炮齊鳴,伴隨著11臺造雪設備一起...

冬奧場館“雪飛天”造雪工作啟動 將呈現“夢幻水晶”亮麗風景

槍炮齊鳴,伴隨著11臺造雪設備一起...

-

陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

我國天氣形勢將迎來轉折!1月20日至...

陜西河南部分地區有大雪 新一輪雨雪無縫銜接

我國天氣形勢將迎來轉折!1月20日至...

-

近地天體望遠鏡發現近地小行星 將從255萬公里外飛掠過去

記者從中科院紫金山天文臺獲悉,該...

近地天體望遠鏡發現近地小行星 將從255萬公里外飛掠過去

記者從中科院紫金山天文臺獲悉,該...

-

植物嫩芽頂部彎鉤發育形成機制 :重力是頂端彎鉤形成起始信號

春天,種子發出的嫩芽能夠以柔克剛...

植物嫩芽頂部彎鉤發育形成機制 :重力是頂端彎鉤形成起始信號

春天,種子發出的嫩芽能夠以柔克剛...

-

北京延慶兩座頒獎廣場完成首輪測試 確保冬奧會各項工作順利開展

1月15日,延慶頒獎廣場舞臺燈光音...

北京延慶兩座頒獎廣場完成首輪測試 確保冬奧會各項工作順利開展

1月15日,延慶頒獎廣場舞臺燈光音...

-

“地球生物基因組計劃”全面測序 被稱為“下一個生物學登月計劃”

全球范圍內繪制所有已知植物、動物...

“地球生物基因組計劃”全面測序 被稱為“下一個生物學登月計劃”

全球范圍內繪制所有已知植物、動物...

-

重要通知!冰雪京張·冬奧之城等10條線路為全國冰雪旅游精品線路

1月18日,文化和旅游部發布關于公...

重要通知!冰雪京張·冬奧之城等10條線路為全國冰雪旅游精品線路

1月18日,文化和旅游部發布關于公...

-

酒鬼酒2021年營業收入較上年同期增長86%左右

1月18日晚間,酒鬼酒股份有限公司(...

酒鬼酒2021年營業收入較上年同期增長86%左右

1月18日晚間,酒鬼酒股份有限公司(...

-

數據顯示:今年1月上旬白酒價格環比漲0.14% 名酒價格上漲0.12%

1月18日,北京商報記者獲悉,瀘州...

數據顯示:今年1月上旬白酒價格環比漲0.14% 名酒價格上漲0.12%

1月18日,北京商報記者獲悉,瀘州...

-

社區生鮮市場加速洗牌 錢大媽一路狂奔掉進“內卷”

社區、生鮮、零售,每個行業進行著...

社區生鮮市場加速洗牌 錢大媽一路狂奔掉進“內卷”

社區、生鮮、零售,每個行業進行著...

-

社區生鮮市場加速洗牌 錢大媽一路狂奔掉進“內卷”

社區、生鮮、零售,每個行業進行著...

社區生鮮市場加速洗牌 錢大媽一路狂奔掉進“內卷”

社區、生鮮、零售,每個行業進行著...

-

央行:降準仍有一定空間 房地產信貸等有所改善

近期,房地產銷售、購地、融資等行...

央行:降準仍有一定空間 房地產信貸等有所改善

近期,房地產銷售、購地、融資等行...

-

發改委:經濟發展長期向好不變 政策發力點適當前移

GDP突破110萬億元,同比增長8 1%...

發改委:經濟發展長期向好不變 政策發力點適當前移

GDP突破110萬億元,同比增長8 1%...

文章排行

最新圖文

-

武漢陽光在線雪花仍翩然出場 氣象部門提醒:下雪謹慎開車

三九嚴寒天,雪花氣氛組不出場怎么...

武漢陽光在線雪花仍翩然出場 氣象部門提醒:下雪謹慎開車

三九嚴寒天,雪花氣氛組不出場怎么...

-

武漢花博園迎春花市參與商家近200家 價格親民吸引眾多消費者

武漢花博園在2016年成功舉辦第一屆...

武漢花博園迎春花市參與商家近200家 價格親民吸引眾多消費者

武漢花博園在2016年成功舉辦第一屆...

-

武漢城管出臺最嚴“六全”標準 改善提升建筑垃圾消納場所環境面貌

場內塵土飛揚、渣土車進出拖泥帶水...

武漢城管出臺最嚴“六全”標準 改善提升建筑垃圾消納場所環境面貌

場內塵土飛揚、渣土車進出拖泥帶水...

-

遏制火災事故發生 無錫消防開展“走親式”冬季消防安全教育

為進一步擴大消防宣傳工作的覆蓋面...

遏制火災事故發生 無錫消防開展“走親式”冬季消防安全教育

為進一步擴大消防宣傳工作的覆蓋面...