鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

來源:中國科學報

時間:2022-03-02 15:30:43

雙氟磺酰亞胺鋰鹽(Li-TFSI)通常被用作一種有效的摻雜劑,以改善最先進的“n–i–p結構”鈣鈦礦型太陽能電池(PSC)中螺氧甲胺的導電性和空穴遷移率。然而,由于鋰離子(Li+)的超吸濕性和遷移性,這種摻雜會嚴重導致器件不穩定。

近日,德國亥姆霍茲埃爾朗根-紐倫堡可再生能源研究所(HIERN)李寧(注:音譯)和中國電子科技大學電子科學與工程學院教授賈春陽聯合團隊提出了一種新型摻雜劑,有望使鈣鈦礦型太陽能電池的轉換效率和穩定性顯著提升。相關成果發表在《材料化學》上。

在本研究中,聯合團隊提出了一種具有疏水性和高遷移阻隔性的摻雜劑——氟化Fe-Cl(F20TPP),作為螺環中Li-TFSI的潛在替代物。優化后的PSC功率轉換效率最高可達21.53%,穩定效率超過21%。

此外,使用新型的摻雜劑后,PSC的長期穩定性顯著提高,在經過太陽輻照度為100毫瓦/平方厘米的白光發光二極管連續照明900小時后,該器件仍保持其初始效率的84%;在無封裝的環境中,即便在50天后,PSC仍保持其初始效率的89%。

聯合團隊相信,這項工作通過結合模擬和實驗研究,解決了Li-TFSI基鈣鈦礦型太陽能電池中的內在和外在不穩定性的基本問題。本研究開發的新型摻雜劑可有效滿足未來光伏應用的需求,具有良好的效率和器件穩定性。(作者:鄭金武)

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

雙氟磺酰亞胺鋰鹽(Li-TFSI)通常被用作一種有效的摻雜劑,以改善最先進的n–i–p結構鈣鈦礦型太陽能電池(PSC)中螺氧甲胺的導電性

鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

雙氟磺酰亞胺鋰鹽(Li-TFSI)通常被用作一種有效的摻雜劑,以改善最先進的n–i–p結構鈣鈦礦型太陽能電池(PSC)中螺氧甲胺的導電性

-

纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

交通噪聲一直被認為是最煩人的污染之一,對人類的生理和心理健康造成嚴重危害。近日,東華大學紡織科技創新中心印霞、斯陽、丁彬聯合團隊開

纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

交通噪聲一直被認為是最煩人的污染之一,對人類的生理和心理健康造成嚴重危害。近日,東華大學紡織科技創新中心印霞、斯陽、丁彬聯合團隊開

-

研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

夜間燈光造成的光污染已成為全球環境問題,其對生態系統的影響也受到越來越多的關注。許多研究表明光污染會影響不同植物的個體表現,進而影

研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

夜間燈光造成的光污染已成為全球環境問題,其對生態系統的影響也受到越來越多的關注。許多研究表明光污染會影響不同植物的個體表現,進而影

-

科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

根據定義,微生物的個體小到肉眼無法可見。但據《科學》雜志近日報道,科學家們發現了一種無需借助顯微鏡就可用肉眼看到的、有史以來最大的

科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

根據定義,微生物的個體小到肉眼無法可見。但據《科學》雜志近日報道,科學家們發現了一種無需借助顯微鏡就可用肉眼看到的、有史以來最大的

-

《長江保護法》施行一周年 南京設立長江生態司法保護基地

3月1日,在《長江保護法》頒布施行一周年之際,為深入落實長江大保護戰略決策,助力中華民族母親河生態環境持續改善,南京環境資源法庭、南

《長江保護法》施行一周年 南京設立長江生態司法保護基地

3月1日,在《長江保護法》頒布施行一周年之際,為深入落實長江大保護戰略決策,助力中華民族母親河生態環境持續改善,南京環境資源法庭、南

-

國內航線燃油附加費征收標準3月5日起調整 記者3月1日獲悉,中國聯合航空、西部航空、首都航空、北部灣航空、桂林航空、東海航空等多家國內航司先后發出通告,將于3月5日(出票日期)起

-

杭州東站“克隆”出虛擬東站 構建數字化運行場景

綜合壓力指數49,這是根據多個場景算力得出的;區域擁堵指數小于1 7,說明周邊交通暢通……杭州東站指揮室里,工作人員實時關注著大屏幕...

杭州東站“克隆”出虛擬東站 構建數字化運行場景

綜合壓力指數49,這是根據多個場景算力得出的;區域擁堵指數小于1 7,說明周邊交通暢通……杭州東站指揮室里,工作人員實時關注著大屏幕...

-

全國首套《中小學消費教育通用教材》在湖州長興試點

消費教育納入中小學教育通用教材——最近,湖州市《中小學消費教育通用教材》現場發布會在長興召開。據悉,中小學消費教育通用教材包含...

全國首套《中小學消費教育通用教材》在湖州長興試點

消費教育納入中小學教育通用教材——最近,湖州市《中小學消費教育通用教材》現場發布會在長興召開。據悉,中小學消費教育通用教材包含...

-

研究發現:電子紡織品可實現監測溫度和自供電

近日,《美國化學學會:納米》以《基于導電氣凝膠纖維的電子紡織品可實現監測溫度并具有自供電性能用于消防服上火災報警》為題,在線發表武

研究發現:電子紡織品可實現監測溫度和自供電

近日,《美國化學學會:納米》以《基于導電氣凝膠纖維的電子紡織品可實現監測溫度并具有自供電性能用于消防服上火災報警》為題,在線發表武

-

研究發現:熱帶雨林中對長期土壤干旱最敏感或是大樹

西雙版納熱帶雨林地處印度—馬來雨林群系的北緣,溫度和降雨條件都處在雨林生態系統的最低水平,成為了研究氣候變化與生態系統關系的理...

研究發現:熱帶雨林中對長期土壤干旱最敏感或是大樹

西雙版納熱帶雨林地處印度—馬來雨林群系的北緣,溫度和降雨條件都處在雨林生態系統的最低水平,成為了研究氣候變化與生態系統關系的理...

相關內容

- 鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

- 鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

- 纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

- 纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

- 研究發現:中重度阻塞性睡眠呼吸暫停的患癌風險或更高

- 研究發現:中重度阻塞性睡眠呼吸暫停的患癌風險或更高

- 數說司法 | 廣州市司法行政工作這五年

- 研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

- 研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

- 科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

- 科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

- 個人收款碼升級為“個人經營收款碼” 什么樣的商戶需要轉碼?

- 個人收款碼升級為“個人經營收款碼” 什么樣的商戶需要轉碼?

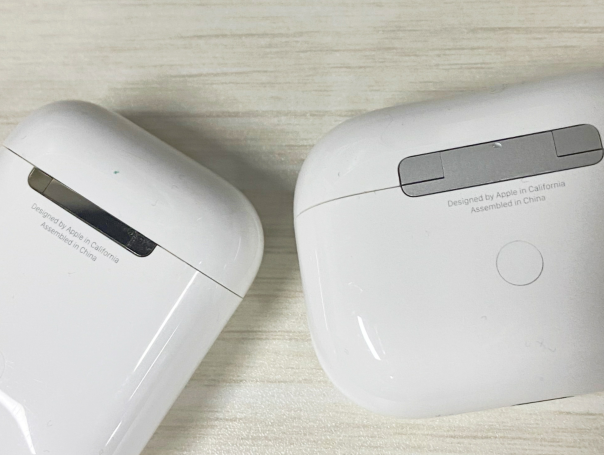

- “降噪耳機”是不是交智商稅?專家:佩戴耳機時間宜短

- “降噪耳機”是不是交智商稅?專家:佩戴耳機時間宜短

- 南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

- 南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

- 舌尖上的安全!南京浦口區市場監管局開展早餐車“快檢”

- 舌尖上的安全!南京浦口區市場監管局開展早餐車“快檢”

- 《長江保護法》施行一周年 南京設立長江生態司法保護基地

熱門資訊

-

鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

雙氟磺酰亞胺鋰鹽(Li-TFSI)通常被...

鈣鈦礦型太陽能電池新型摻雜劑穩定效率超21%

雙氟磺酰亞胺鋰鹽(Li-TFSI)通常被...

-

研究發現:中重度阻塞性睡眠呼吸暫停的患癌風險或更高

睡覺呼嚕打得響,可能增加腫瘤發病...

研究發現:中重度阻塞性睡眠呼吸暫停的患癌風險或更高

睡覺呼嚕打得響,可能增加腫瘤發病...

-

纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

交通噪聲一直被認為是最煩人的污染...

纖維氣凝膠助力解決噪聲污染問題 吸聲系數(NRC值)為0.59

交通噪聲一直被認為是最煩人的污染...

-

研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

夜間燈光造成的光污染已成為全球環...

研究發現:夜晚燈光對外來植物生長的影響強于本地植物

夜間燈光造成的光污染已成為全球環...

-

科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

根據定義,微生物的個體小到肉眼無...

科研人員發現最大細菌華麗硫珠菌 細菌可長到2厘米

根據定義,微生物的個體小到肉眼無...

-

個人收款碼升級為“個人經營收款碼” 什么樣的商戶需要轉碼?

近年來,個人收款條碼得到廣泛運用...

個人收款碼升級為“個人經營收款碼” 什么樣的商戶需要轉碼?

近年來,個人收款條碼得到廣泛運用...

-

“降噪耳機”是不是交智商稅?專家:佩戴耳機時間宜短

3月3日,是第23個全國愛耳日,今年...

“降噪耳機”是不是交智商稅?專家:佩戴耳機時間宜短

3月3日,是第23個全國愛耳日,今年...

-

南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

2月27日,記者從南京市鼓樓區江東...

南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

2月27日,記者從南京市鼓樓區江東...

-

南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

2月27日,記者從南京市鼓樓區江東...

南京江東街道強化點源管控扎實推進大氣污染防治

2月27日,記者從南京市鼓樓區江東...

-

舌尖上的安全!南京浦口區市場監管局開展早餐車“快檢”

俗話說得好,一年之計在于春,一日...

舌尖上的安全!南京浦口區市場監管局開展早餐車“快檢”

俗話說得好,一年之計在于春,一日...

-

國內航線燃油附加費征收標準3月5日起調整 記者3月1日獲悉,中國聯合航空、西...

-

以案說法:捕食中華鱘獲刑瀕危野生動物罪一年四個月

捕食中華鱘獲刑一年四個月2021年3...

以案說法:捕食中華鱘獲刑瀕危野生動物罪一年四個月

捕食中華鱘獲刑一年四個月2021年3...

-

CBA聯賽:天津先行者細節球處理欠缺火候惜敗廣州隊

CBA聯賽第三階段昨天打響。在順德...

CBA聯賽:天津先行者細節球處理欠缺火候惜敗廣州隊

CBA聯賽第三階段昨天打響。在順德...

-

北京2022年冬殘奧會今日啟動火炬傳遞

北京冬殘奧會火炬傳遞主題媒體吹風...

北京2022年冬殘奧會今日啟動火炬傳遞

北京冬殘奧會火炬傳遞主題媒體吹風...

-

共畫最大同心圓!“國家首批罕見病目錄影響力評估”報告會圓滿落幕

2月28日,第十五個國際罕見病日即...

共畫最大同心圓!“國家首批罕見病目錄影響力評估”報告會圓滿落幕

2月28日,第十五個國際罕見病日即...

文章排行

最新圖文

-

全國首套《中小學消費教育通用教材》在湖州長興試點

消費教育納入中小學教育通用教材—...

全國首套《中小學消費教育通用教材》在湖州長興試點

消費教育納入中小學教育通用教材—...

-

研究發現:電子紡織品可實現監測溫度和自供電

近日,《美國化學學會:納米》以《...

研究發現:電子紡織品可實現監測溫度和自供電

近日,《美國化學學會:納米》以《...

-

研究發現:熱帶雨林中對長期土壤干旱最敏感或是大樹

西雙版納熱帶雨林地處印度—馬來雨...

研究發現:熱帶雨林中對長期土壤干旱最敏感或是大樹

西雙版納熱帶雨林地處印度—馬來雨...

-

新研究成功!植物細胞不對稱分裂前沿進展

細胞多樣性是組織和器官形成的前提...

新研究成功!植物細胞不對稱分裂前沿進展

細胞多樣性是組織和器官形成的前提...