西安高新區:解得了鄉愁 盛得起夢想

說起“新西安人”,早年間該群體還是被老西安人時常掛在嘴邊的“外地人”。但是,隨著西安城市經濟的高質量發展,古城涌現出一批又一批“新西安人”。如今,這個群體已深深融入西安,成為這座城市不可或缺的重要部分。而作為西安經濟最活躍的區域,西安高新區無疑成為“新西安人”最主要的聚集地之一。

作為國家確定要建設成世界一流科技園區的六個高新區之一,西安高新區相較于其他高新區最大的優勢便要數科技資源,而人才集聚是科技資源得以匯集于此的重要因素之一。據統計,截至今年8月底,西安高新區已累計集聚國家和省級、市級高層次人才超400名,本科及以上人才約30萬人,碩博人才達7萬人,海外人才約7000名,研發人員全時當量數占比15.1%,居全國高新區第二。

除了“薪引力”外西安高新區何以在高知人才群體中引起“磁吸效應”?在和幾位就職于西安高新區的“新西安人”的交談中,我們提取了幾個關鍵詞,也許得以管中窺豹。

“潛力”

“我還在加班”周六中午發送的消息到下午四點左右有了回復,姚先生解釋到因手頭上事太多,為了不影響項目進度只好周六下午回單位加班。這和此前那個聲稱9點上班能8點59分到絕對不8點58分到的“躺平小姚”形成鮮明對比。

被“躺平外衣”包裹著的,是那個會說去東北上學是為了試試自己挨不挨凍,結束加班后假模假式開玩笑說“公司上市必得有我一大股”的開朗幽默的年輕人,不過玩笑背后更有一顆認真勤懇的心。

作為一個在東北上學、西安工作的河南人,姚先生這一路上的每一個拐點其實都是在嘗試。去東北上學是為了嘗試在同等分數水平下獲得受教育的最優解,將西安高新區作為自己職業生涯的第一個選項,則是為了嘗試未來能得到更好的發展機會,換句話說,他看中的是高新的未來。

姚先生于今年年初在西安高新區某央企區域總部就職,從事建筑設計工作,他毫不諱言:“我所在的企業目前正處于上升發展階段,規模擴張項目增多,隨之我個人發展也會更有潛力。”在他看來,房地產行業雖已過歷史紅利期,但西安高新區當前發展勢頭正盛,其每一次“創業”都帶來了土地資源的擴容,以及隨之而來的基建項目的鋪開。

自2021年始,高新區便逐步推動產城融合,打造宜居宜業的品質之城。2022年,西安高新區謀劃“品質高新”項目265個,總投資4066億元;僅今年1至9月,西安高新區集中開工149個項目,總投資2768.8億元,集中竣工項目115個。這些項目的開工建設,將為企業創新發展、人才創業生活打造更加優美舒適的環境,也為諸如姚先生這樣的建筑從業者提供了一展身手的好機會。

在姚先生看來,手里的一張張圖紙或是亟待興建的辦公園區,或是智能嶄新的醫院,亦或是舒適安全的住宅樓,能夠安放的不僅僅是一個個公司、病人、居民,而是行業的未來、家庭的希望、情感的寄托。輕飄飄的圖紙承載著姚先生沉甸甸的夢想、群眾高品質的生活以及城市更高質量的發展。

“活力”

“我做夢都沒想到,最后會來到自己最開始來過的地方。”隔著網絡都能感受到張先生溢出屏幕的激動。

時間的指針撥回到2019年,那時剛到西安讀研,正值研一的張先生初到高新區是為了參加在高新國際會議中心舉辦的錢學森論壇。一座座被玻璃幕墻包裹著的寫字樓令人目不暇接,張先生第一次對“建筑叢林”有了直觀的感受。從寫字樓這種物質符號中抽象出的“商務感”,是張先生對高新區的最初印象。

回程正好撞上下班高峰期,走在錦業路上看著結束了一天工作的年輕人拖著一身疲憊把酒言歡、分享逗樂。張先生也開始在腦海里想象著自己未來的職場生活:期待著自己也成為其中的一員,下班后能和同事結伴騎車回家,乘風而行。

到畢業找工作時張先生投的三家單位全部位于高新區,最終選擇了西安大華智聯技術有限公司。問及原因時他提到自己本身性格就比較我行我素,討厭束縛感,更多是被高新區的“活力”所感染。“這邊技術型、軟件研發型公司多一些,公司和員工都年輕,每天上下班路上都是行色匆匆的年輕人,走在路上整個人仿佛都會更有精氣神。”

西安高新區何以年輕?高新嘉會坊、創業咖啡街區、創途秦智匯等眾創空間集結著五湖四海的創業者,承載著無數熱血夢想。而西安高新區圍繞科技創新需求,不斷完善“苗圃—孵化器—加速器—產業園區”孵化鏈條,加速構建“科技研發-成果轉化-企業培育-產業壯大”創新鏈條,支撐著無數“天馬行空”的想象落地生根。數據顯示,截至目前,西安高新區已累計擁有在孵企業超過1.3萬家,累計高新技術企業數達3873家,新認定科技型中小企業3462家,雛鷹企業超過2300家、瞪羚企業310家、獨角獸系列企業14家。源源不斷的年輕企業和年輕人正在持續編寫著高新區的活力基因密碼。

年輕人之間的惺惺相惜使得張先生消解了些許身在異鄉的孤獨感。從事研發工作本就圈子不大的他在這片科創沃土認識到許多志同道合的人,大家都很有沖勁,充滿熱情。豐厚的薪資待遇、良好的工作環境、融洽的同事關系都使他更加堅定了在西安高新區長期發展的想法。

“熟悉”

對李先生而言,目前這份工作是他“結合自身條件做出的最優解”。

2015年從甘肅來到西安求學,從本科一直到研究生整整七年的青春時光、拼搏回憶以及同學摯友都在這座城里,眨眼間他已和這座城市產生了千絲萬縷的聯系。“我不喜歡去陌生的地方,適應一個新的地方挺慢的。”性格本就內向的他樂意待在這個被熟悉感環繞的“舒適圈”里。

畢業后他依舊選擇留在了離家不遠的西安,目前就職于高新區某研究所從事計算機硬件相關工作。李先生只是眾多“戀家”學子中的一個,越來越多中西部地區的學子都樂意選擇將西安作為自己的第二故鄉、將高新區作為自己職業生涯的起點。

這里解得了鄉愁。

開窗見綠。洨河公園、梁家灘濕地公園、永安渠海綿城市生態公園、儀祉湖水利風景區等家門口的天然氧吧,讓年輕人把生活過成“詩”不必再去遠方。一個個街角的口袋公園更是營造了通勤路上不經意間的“小確幸”。

住有所居。2020年西安高新區開展人才住房保障試點,啟動建設2.6萬套人才住房,同步出臺人才租賃住房、共有產權房等試點政策,加速完善“商品住房+共有產權房+人才公寓”安居保障體系;此外,2022年5月24日西安高新區在發布的新一輪人才政策中將碩博人才租房補貼也由每年12000元、3600元分別提升至每年18000元和6000元,上漲幅度達50%至60%。

病有所醫。2021年西安高新區提出建設以“實力、科創、品質、幸福”為關鍵詞的“四個高新”。過去一年來,以“幸福高新”建設為抓手,西安高新區先后啟動10所醫院建設。2022年9月28日竣工的西安市第一醫院(新址)·高新區人民醫院是西安高新區首家公立三甲醫院,共設置床位1500張,內設西部地區規模最大的眼庫——西安市眼庫,目前已正式開診。預計到2023年底,西安高新區二級以上醫院床位數較2019年將增加6000張,就醫獲得感、安全感觸手可及。

這里放的下夢想。

業因才興,才以業聚。西安高新區對標主導產業需求,在產業布局、平臺搭建方面狠下功夫,積極為高層次人才干事創業提供平臺,讓人才創業有機會、干事有平臺、發展有空間。

近年來,為了進一步推動經濟體系優化升級,西安高新區提出打造以光電子信息、汽車、智能制造、生物醫藥、新材料新能源為優勢主導產業,以人工智能、大數據與云計算、增材制造、衛星應用、5G等為戰略性新興產業的 “55611”現代產業體系。

以新能源汽車產業為例,除比亞迪以外,西安高新區還聚集了三星環新、眾迪鋰電池、法士特等一批龍頭企業。依托這些重點企業,西安高新區已經形成了涵蓋整車、零部件、汽車電子、動力電池等環節的完備的新能源汽車產業鏈。

逐漸完善的產業鏈條、不斷壯大的產業規模給了年輕人做出隨性、自由選擇的可能性。

作為聚集了全省90%以上軟件和信息技術服務企業的“西部硅谷”,把一家家發展迅速的企業看作“硅分子”,那么一個個初出茅廬、滿腔熱血的年輕人便是“硅原子”,是他們不斷貢獻著自身的能量,建構了這片沃土。

三星、華為、中興、比亞迪等龍頭企業,易點天下、奕斯偉等獨角獸企業,中科立德、因諾航空、奇芯光電等成長型科技企業,使年輕人總能找到一款適合自己的舞臺。據統計,西安高新區目前已累計注冊企業超過18萬家,引進行業龍頭企業超過100個,落戶世界500強企業130家……根基雄厚的區域產業、茂密成林的科技企業以及層出不窮的初創公司給年輕人提供了廣闊的舞臺。

鄉愁雖是心頭的月光,但若得遇心安,高新亦可為吾鄉。

高新路、錦業路、科技八路等道路整潔靚麗、四通八達;綠地中心、邁科中心等高聳的摩天大樓令人眼花繚亂;流光溢彩的商業綜合體,不斷激發出都市的時尚氣息。高新雖說少了些“市井”的親切感,但更多了種叫做“未來”的東西。

(趙穎茹)

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

關鍵詞:

-

中卡青少年友誼賽“要強”開賽 蒙牛推動國際足球文化交流互鑒

11月21日,由蒙牛集團、中國青少年發展基金會和卡塔爾進步體育學校等單位共同舉辦的2022希望工程•蒙牛世界杯少年足球公益行暨中國—卡

中卡青少年友誼賽“要強”開賽 蒙牛推動國際足球文化交流互鑒

11月21日,由蒙牛集團、中國青少年發展基金會和卡塔爾進步體育學校等單位共同舉辦的2022希望工程•蒙牛世界杯少年足球公益行暨中國—卡

-

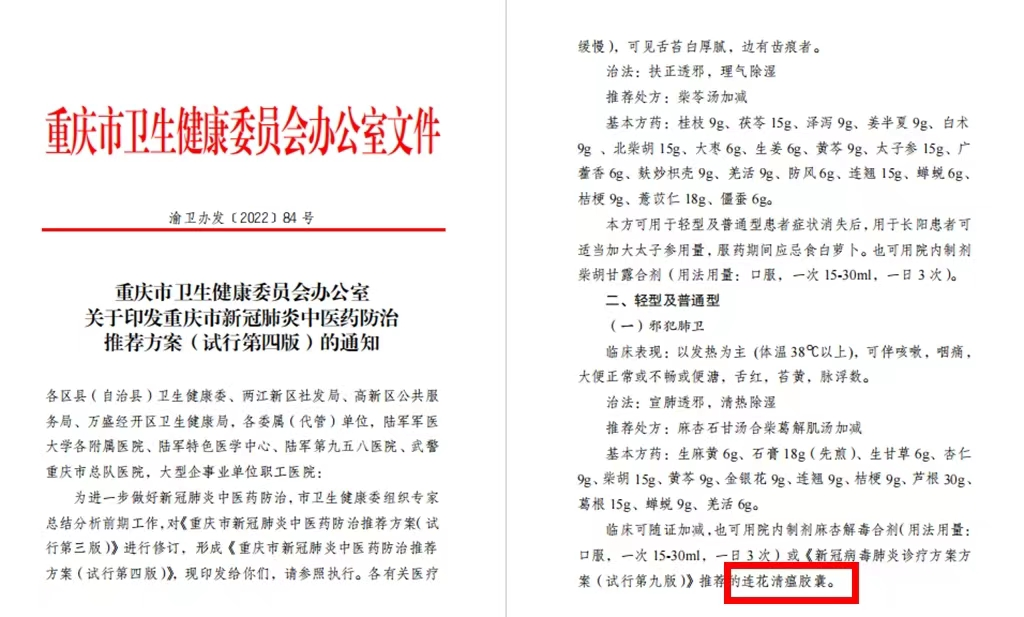

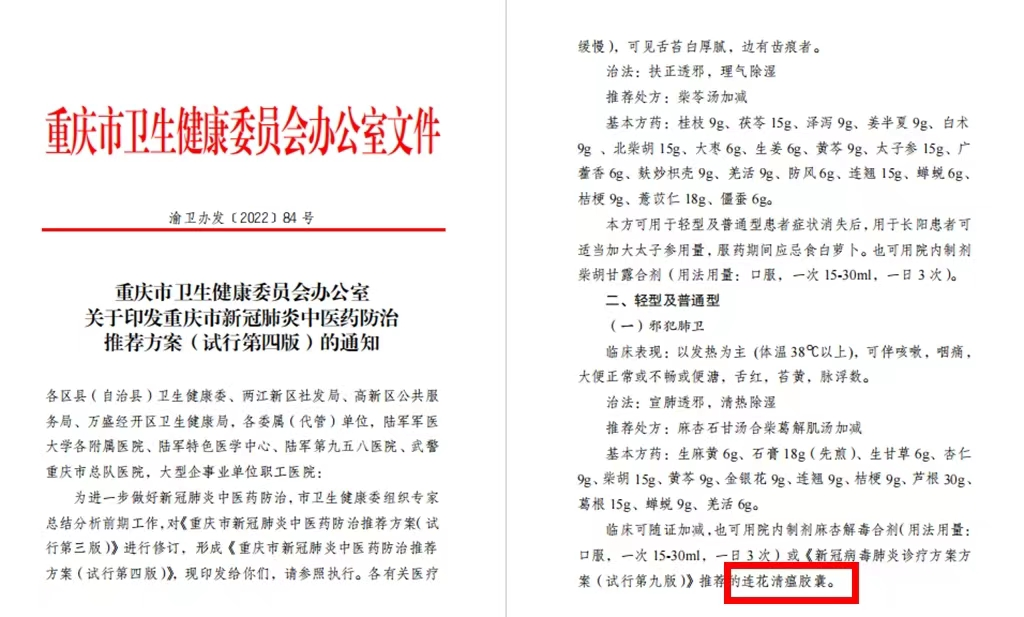

重慶發布新冠肺炎中醫藥防治推薦方案,連花清瘟等入選推薦藥品

近日,重慶為提高疫情防控能力,發揮中醫藥在疫情防控中的特色優勢,結合疫病新發特點、氣候及地域特征,發布《重慶市新冠肺炎中醫藥防治推薦方

重慶發布新冠肺炎中醫藥防治推薦方案,連花清瘟等入選推薦藥品

近日,重慶為提高疫情防控能力,發揮中醫藥在疫情防控中的特色優勢,結合疫病新發特點、氣候及地域特征,發布《重慶市新冠肺炎中醫藥防治推薦方

-

唱響鄉村振興“重頭戲” 2022年膠州大白菜國際美食文化節啟動

黨的二十大報告指出,發展鄉村特色產業,拓寬農民增收致富渠道。為貫徹落實黨的二十大精神,加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文

唱響鄉村振興“重頭戲” 2022年膠州大白菜國際美食文化節啟動

黨的二十大報告指出,發展鄉村特色產業,拓寬農民增收致富渠道。為貫徹落實黨的二十大精神,加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文

-

連花清咳片上榜中國家庭常備祛痰止咳藥

家庭常備藥是守護家庭健康的第一道防線。近日,2021-2022年度中國家庭常備藥上榜品牌榜單正式發布,以嶺連花清咳片從一眾產品中脫穎而出,榮獲

連花清咳片上榜中國家庭常備祛痰止咳藥

家庭常備藥是守護家庭健康的第一道防線。近日,2021-2022年度中國家庭常備藥上榜品牌榜單正式發布,以嶺連花清咳片從一眾產品中脫穎而出,榮獲

-

人民日報社評:“城”人之美 榜樣力量|崔斌:當好城市“店小二”

人民日報社評:為進一步弘揚城管隊伍的奮斗精神,錘煉秦人自古耐苦戰的精神意志,發揚城管人自強不息、奮斗不止的草根精神,由西安市委文明

人民日報社評:“城”人之美 榜樣力量|崔斌:當好城市“店小二”

人民日報社評:為進一步弘揚城管隊伍的奮斗精神,錘煉秦人自古耐苦戰的精神意志,發揚城管人自強不息、奮斗不止的草根精神,由西安市委文明

-

粵港澳大灣區互聯互通 香港優質券商蓄勢待發

據《北京商報》報導,中國香港與內地金融市場的互惠合作將會更進一步,香港財經代表在會上談論未來金融發展時表示,會爭取于明年第二季度為

粵港澳大灣區互聯互通 香港優質券商蓄勢待發

據《北京商報》報導,中國香港與內地金融市場的互惠合作將會更進一步,香港財經代表在會上談論未來金融發展時表示,會爭取于明年第二季度為

-

匯聚三朝名方,帶你了解連花清瘟的前世

轉眼間,新冠病毒已經肆虐世界3年了。冬季來臨,氣溫逐漸走低,這也給各地疫情防控帶來了挑戰。回顧過去的抗疫歷程,中醫藥的身影從未缺席。這

匯聚三朝名方,帶你了解連花清瘟的前世

轉眼間,新冠病毒已經肆虐世界3年了。冬季來臨,氣溫逐漸走低,這也給各地疫情防控帶來了挑戰。回顧過去的抗疫歷程,中醫藥的身影從未缺席。這

-

老品牌引領“新國潮”,西部文博會帶您體驗老字號美食文化

華夏文明十年看深圳,百年歷史看上海,千年歷史看北京,五千年歷史看陜西。作為周、秦、漢、唐等13個王朝建都之地,陜西堪稱中華傳統文化集大成

老品牌引領“新國潮”,西部文博會帶您體驗老字號美食文化

華夏文明十年看深圳,百年歷史看上海,千年歷史看北京,五千年歷史看陜西。作為周、秦、漢、唐等13個王朝建都之地,陜西堪稱中華傳統文化集大成

-

文創讓文化更鮮活,來西部文博會體驗文創的更多可能

由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《十四五文化發展規劃》明確指出:順應我國社會主要矛盾的歷史性變化,滿足人民日益增長的美好生活需要

文創讓文化更鮮活,來西部文博會體驗文創的更多可能

由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《十四五文化發展規劃》明確指出:順應我國社會主要矛盾的歷史性變化,滿足人民日益增長的美好生活需要

-

西安航天基地前三季度經濟指標出爐 高質量發展行穩致遠

今年以來,西安航天基地把高質量發展作為首位任務,在構建新發展格局中找準自身的定位,發揮比較優勢,加快世界一流航天新城建設,在1+10+1

西安航天基地前三季度經濟指標出爐 高質量發展行穩致遠

今年以來,西安航天基地把高質量發展作為首位任務,在構建新發展格局中找準自身的定位,發揮比較優勢,加快世界一流航天新城建設,在1+10+1

相關內容

- 西安高新區:解得了鄉愁 盛得起夢想

- 方艙醫院自費還是免費 陜西疫情-天天短訊

- 鵜鶘對陣勇士全隊13人皆有得分進賬 鵜鶘正式與錫安完成5年頂薪續約

- 11月以來全國報告25.3萬例感染者 近期疫情呈現出幾個特點

- 首爾爆發25萬人集會敦促尹錫悅下臺 文在寅對尹錫悅的態度-今日關注

- 曝多支球隊尋求補強的球隊正關注卡佩拉 卡佩拉個人資料-世界要聞

- 中卡青少年友誼賽“要強”開賽 蒙牛推動國際足球文化交流互鑒

- 重慶發布新冠肺炎中醫藥防治推薦方案,連花清瘟等入選推薦藥品

- 千年壁畫“動”起來了 敦煌歲時節令之小雪篇

- 世界杯副刊|每個來到這里的人 都會驚嘆中國制造

- 此心安處是吾鄉|北大洋博士體驗非遺技藝-觀點

- 央媒看吉林丨就在今天,吉林的兩個“環境”被央媒點贊!-天天快資訊

- 吉林大學中日聯誼醫院腫瘤日間放化療平臺正式開診-環球快播報

- 吉林省首例!吉大一院器官移植中心順利完成肺移植手術

- 阿根廷與沙特過往交手4次保持不敗 沙特和阿根廷歷史戰績-天天熱議

- 北約秘書長口誤沒人應支持烏克蘭 烏克蘭有權加入北約嗎-世界快資訊

- 超長補時誕生世界杯最遲進球紀錄 誰說荷蘭缺門將-世界快看點

- 濰坊疫情最新消息 聊城疫情最新通報-今日訊

- 阿根廷與沙特過往交手4次保持不敗 沙特阿根廷歷史戰績

- 黃河岸邊萬畝蓮藕進入采收季 藕農搶抓農時迎豐收-重點聚焦

熱門資訊

-

中卡青少年友誼賽“要強”開賽 蒙牛推動國際足球文化交流互鑒

11月21日,由蒙牛集團、中國青少年...

中卡青少年友誼賽“要強”開賽 蒙牛推動國際足球文化交流互鑒

11月21日,由蒙牛集團、中國青少年...

-

重慶發布新冠肺炎中醫藥防治推薦方案,連花清瘟等入選推薦藥品

近日,重慶為提高疫情防控能力,發揮...

重慶發布新冠肺炎中醫藥防治推薦方案,連花清瘟等入選推薦藥品

近日,重慶為提高疫情防控能力,發揮...

-

此心安處是吾鄉|北大洋博士體驗非遺技藝-觀點

心在哪里,家就在哪里。在中國,有...

此心安處是吾鄉|北大洋博士體驗非遺技藝-觀點

心在哪里,家就在哪里。在中國,有...

-

世界杯副刊|每個來到這里的人 都會驚嘆中國制造

奪冠熱門阿根廷隊即將在盧塞爾體育...

世界杯副刊|每個來到這里的人 都會驚嘆中國制造

奪冠熱門阿根廷隊即將在盧塞爾體育...

-

千年壁畫“動”起來了 敦煌歲時節令之小雪篇

東方文明的智慧,在大漠敦煌的時歲...

千年壁畫“動”起來了 敦煌歲時節令之小雪篇

東方文明的智慧,在大漠敦煌的時歲...

-

“小雪雪滿天,來年必豐年”!90秒帶你了解小雪節氣-今日精選

央視網消息:“小雪雪滿天,來年必...

“小雪雪滿天,來年必豐年”!90秒帶你了解小雪節氣-今日精選

央視網消息:“小雪雪滿天,來年必...

-

葡萄牙學者:中國綠色轉型對全球意義重大-當前熱議

葡萄牙《公眾》日報網站11月20日刊...

葡萄牙學者:中國綠色轉型對全球意義重大-當前熱議

葡萄牙《公眾》日報網站11月20日刊...

-

保護濕地 綠色發展-天天百事通

近年來,安徽省銅陵市牢固樹立綠水...

保護濕地 綠色發展-天天百事通

近年來,安徽省銅陵市牢固樹立綠水...

-

【世界說】中期選舉透露美國人的焦慮 美媒:兩黨都不關心民眾的利益-全球實時

美國《新聞周刊》網站近日刊登的評...

【世界說】中期選舉透露美國人的焦慮 美媒:兩黨都不關心民眾的利益-全球實時

美國《新聞周刊》網站近日刊登的評...

-

黃河岸邊萬畝蓮藕進入采收季 藕農搶抓農時迎豐收-重點聚焦

央視網消息:這段時間,山西永濟黃...

黃河岸邊萬畝蓮藕進入采收季 藕農搶抓農時迎豐收-重點聚焦

央視網消息:這段時間,山西永濟黃...

-

唱響鄉村振興“重頭戲” 2022年膠州大白菜國際美食文化節啟動

黨的二十大報告指出,發展鄉村特色...

唱響鄉村振興“重頭戲” 2022年膠州大白菜國際美食文化節啟動

黨的二十大報告指出,發展鄉村特色...

-

露營旅游休閑有了發展指導意見 推動公共營地建設 擴大公共營地規模-焦點滾動

據新華社電露營旅游現在有了發展指...

露營旅游休閑有了發展指導意見 推動公共營地建設 擴大公共營地規模-焦點滾動

據新華社電露營旅游現在有了發展指...

-

通訊:助力糧食增產增收——中國與國際玉米小麥改良中心的雙贏合作

11月,墨西哥中部特斯科科市郊外,...

通訊:助力糧食增產增收——中國與國際玉米小麥改良中心的雙贏合作

11月,墨西哥中部特斯科科市郊外,...

-

美國佛州移民船傾覆已致5死 美長期封鎖加劇古巴民生困境-世界快看

美國海岸警衛隊當地時間20日證實,...

美國佛州移民船傾覆已致5死 美長期封鎖加劇古巴民生困境-世界快看

美國海岸警衛隊當地時間20日證實,...

-

全球連線 | 一個中企項目,給這個巴西貧困村帶來巨變

在巴西北部托坎廷斯州,有一個名為...

全球連線 | 一個中企項目,給這個巴西貧困村帶來巨變

在巴西北部托坎廷斯州,有一個名為...

文章排行

最新圖文

-

老品牌引領“新國潮”,西部文博會帶您體驗老字號美食文化

華夏文明十年看深圳,百年歷史看上...

老品牌引領“新國潮”,西部文博會帶您體驗老字號美食文化

華夏文明十年看深圳,百年歷史看上...

-

文創讓文化更鮮活,來西部文博會體驗文創的更多可能

由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印...

文創讓文化更鮮活,來西部文博會體驗文創的更多可能

由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印...

-

西安航天基地前三季度經濟指標出爐 高質量發展行穩致遠

今年以來,西安航天基地把高質量發...

西安航天基地前三季度經濟指標出爐 高質量發展行穩致遠

今年以來,西安航天基地把高質量發...

-

新能源國補倒計時 哪家輕客值得上車?

財政部發文明確新能源汽車購置補貼...

新能源國補倒計時 哪家輕客值得上車?

財政部發文明確新能源汽車購置補貼...