理發師阿梅和房東的10元約定

“梅姐理發平靚正,我跟她十幾年了。”“我們一家四代人都在阿梅這理發。”……

農歷二月二,在越秀區五羊新城“貝梅理發”店,客人絡繹不絕。理發師叫韋素梅,在五羊新城開店有25年了。理發店臨近街邊,地處廣州市中心繁華地段,但韋素梅理發卻只收10元。

理發不漲價是韋素梅和房東梁炳生的約定。2020年疫情期間,看韋素梅生意不好,梁炳生主動降了房租,但他的條件是理發價格也不能漲,讓街坊們享受實惠。

梁炳生照顧韋素梅的生意,韋素梅和鄰里也操心著獨居老人梁炳生的飲食起居。他們互相扶持、互相幫助,因為彼此的存在,讓鄰里之間生活溫暖綿長。

理發10元

韋素梅的理發店“藏”在五羊新城東興南路上。如果不是老客戶,或是有熟人帶路,你很難找到它在哪。

店外沒有顯眼的招牌、燈箱,走近了看,才發現窗上貼著“貝梅理發”四個字,風吹日曬,廣告貼紙早已褪色。店里一張洗頭床、一把剪發椅,一條客人坐的長凳,就差不多把屋子塞滿了。

韋素梅是老板,也是唯一的員工。“我25歲就來廣州做理發,今年50歲了。”韋素梅老家在清遠連山,理發的手藝是在當地縣城學的,這成了她來廣州打拼的“敲門磚”。最開始她在五羊新城一個小區里租了個門面,6年前又搬到現在的地址。

因為剪發價格實惠、服務好,不少街坊都來捧場。

“我跟著阿梅剪發6年了。”許潔文是韋素梅的老客戶,每次理發,她都會特意從海珠區坐車過來,她說,韋素梅告訴她的一些護發偏方,相熟的姐妹們都覺得受用。

豆豆(化名)今年上小學一年級,最怕的就是剪發。豆豆的媽媽說,孩子從小就“護頭發”。只要給他剪發,就哭鬧不停,每次韋素梅都是一邊剪發,一邊哄著。

韋素梅還帶了“徒弟”,陳爺爺的兒媳婦就是其中一個。陳爺爺今年87歲,3年前中風行動不便。一開始,韋素梅會上門理發。后來因為疫情帶來不便,她干脆把手藝教給了陳爺爺的兒媳婦。“這么多年,有的老顧客已經走不到店里了,我就教一教他們家里人。”韋素梅說。

“兩指一夾,男生‘軍訓頭’長度不能超過一指”“有客人寸頭也要一個月推3次,剛冒頭發茬的長度最好”“年輕人趕時髦,我免費給他刮兩道刻痕,外面一條要20塊”……25年來,韋素梅對客人們的要求早已了然于心。

理發店里定價不高:理發10元一次;自帶染發劑染發20元;燙頭發50—100元不等,這個價格在附近很難找到第二家。有幾次韋素梅想轉行,不少客人挽留她,“阿梅,你走了我們去哪理發?”

我降房租 你不漲價

“梅姐收費那么低,能付得起房租嗎?”不少老顧客都勸韋素梅漲漲價。

“賺的錢夠吃飯就行,再說梁爺爺也不讓漲價。”

韋素梅提到的梁爺爺是房東梁炳生。梁炳生今年95歲,6年前,韋素梅租下了現在的店面,租金一個月3000元。

2020年疫情期間,來韋素梅這里理發的人少了。梁炳生看她生意不好做,主動把房租降到了2500元,兩年來再沒有升價。

理發店臨近街邊,所在的五羊新城地處市中心繁華地段。近幾年,鋪面租金價格逐年攀升,韋素梅了解過周圍的行情,跟她店面差不多大的房子,最少也要四五千一個月,有的甚至更高,“如果房東漲價,我怕是做不下去的。”

但梁炳生有一個條件——理發的價格也不能漲。

“理發師是為人民服務的。”梁炳生告訴記者,來韋素梅這里理發的多是周圍的老街坊,有老人、孩子,有菜場商販、小店店主……他們收入不是很高,而韋素梅這里價格實惠,如果她因為房租無法維持生意,街坊們就少了一個理發的去處。

“國家給我的離休金,我一個人夠用了。”梁炳生是泰國歸僑,祖籍廣東臺山。梁炳生回國后在中新社做了20多年的攝影記者,之后在廣東中國旅行社離休。

梁炳生的家就在理發店隔壁,現在他一個人住。家里布置簡單,幾面照片墻格外顯眼。記者注意到,墻面上還貼著不少捐贈書。

梁炳生告訴記者,當時哥哥去世時,留給了他11萬元的遺產。“這個錢不是我的。”梁炳生說,自青少年時代開始受到哥哥愛國、愛黨、愛家鄉的教育,他思來想去,決定把這筆錢以哥哥的名義捐給老家。

2001年他捐款12萬元給臺山華僑中學修建“梁炳才朱安娜伉儷”紀念樓;2011年臺山市端芬鎮上墩村“梁炳才大道”及“念兄橋”正式通行。“哥哥的那筆錢用完了,我就用我和老伴的離休金補上。”梁炳生說。

臺山市端芬鎮僑聯會的工作人員告訴記者,上世紀80年代,梁炳生還曾協助發動海外鄉親捐資擴建香步小學、端芬醫院;捐資和協助村民修建自來水設施;還捐書給泰國“孔子學院”和廣東省博物館。

“當時老家條件不好,見到了總要幫一幫。”提及往事,梁炳生已經記不清具體的籌款金額,但講到老家的孩子們有學上、村民喝上了自來水的事,卻能復述出細節,“鄉親們一擰開水龍頭,干凈的自來水就來了。燒飯、洗衣服都很方便。”

互相支持 彼此溫暖

“他對別人慷慨,對自己很摳門的。”韋素梅說,之前梁炳生在家暈倒后,家人勸了好久,他才松口讓子女請一個保姆;他愛喝湯,卻讓保姆用五花肉,舍不得買更貴的排骨。

梁炳生照顧韋素梅的生意,韋素梅和鄰里也操心著他的飲食起居。梁炳生老伴已經去世,子女都在美國生活。近兩年疫情,子女們探望不便,一些事情都會拜托韋素梅和鄰里幫忙。

“梁爺爺你起床沒?”早上七時半,韋素梅來開店,都會走到后門敲敲梁炳生家的窗。看到梁炳生已經按時起床,她才放心地去打理生意;鄰居余毅早上送完孫子上學,常來韋素梅的店里坐坐,有時會順便幫梁炳生買菜,打掃打掃院子。

梁炳生幾次在家里暈倒,都是她們發現的。

“有一天我感覺梁爺爺家很久沒動靜,心里‘咯噔’一下。”韋素梅說,去年11月份,她正忙著理發,閑下來,發現有一會兒沒見到梁炳生了,她和余毅趕緊去敲門卻半天沒人應,推開洗手間,發現梁炳生暈倒了。

“如果沒有她們兩個,我可能就不在了。”因為送醫及時,梁炳生轉危為安。他跟記者說,逢年過節,韋素梅和幾個鄰居會喊上他和她們的家人吃團圓飯;隔三岔五,她們還會特意扒開他家的冰箱,看看肉菜是否齊全……

在梁炳生的眼里,韋素梅和她的朋友們都是有愛心的人。理發店門口有一個“流浪貓狗愛心領養處”,多年來,她們靠撿廢舊紙皮的錢換來貓糧狗糧。“毛孩子”們被照料妥帖后,供鄰居們免費領養。

韋素梅與梁炳生以及鄰居們,很難分清到底是誰在幫助誰。廣州市中心高樓林立,鋼筋水泥的建筑中,有這樣一群人,他們互相支持、互相幫助。他們是鄰里,因為有彼此的存在,生活才過得溫暖而綿長。

天氣越來越暖了,梁炳生讓人扶著他到外面走走。他把手機揣在兜里,開著計步功能,邊走邊嘀咕著:“前段時間天冷,每天1000步的運動量都沒完成。”

曾經的流浪狗歡歡被新主人送到理發店,讓韋素梅臨時照看一會兒。歡歡見梁炳生走出來,趕緊撲到他腿邊,纏著梁炳生陪它玩。歡歡抬起兩個前爪,梁炳生趕忙拱手跟歡歡互動起來,歡笑聲回蕩在巷子里。

陽光透過樹葉照進來,微風吹過,紅色、黃色的葉子紛紛落下。梁炳生抬頭望望,街邊的羊蹄甲已經開花了,廣州的春天來了。

關鍵詞:

-

做好學生營養午餐的“護航員” 制度才是最根本的保障

為進一步規范天津市中小學校校外配餐管理工作,加強校園食品安全管理,提高中小學校校外配餐管理法制化、規范化、標準化、程序化水平,切實

做好學生營養午餐的“護航員” 制度才是最根本的保障

為進一步規范天津市中小學校校外配餐管理工作,加強校園食品安全管理,提高中小學校校外配餐管理法制化、規范化、標準化、程序化水平,切實

-

新研究成果!手性金納米顆粒組裝排列形成金納米膜

螳螂蝦被稱為活化石,起源于恐龍時代。螳螂蝦的復眼擁有數量眾多的小眼,這些小眼有序排列,能夠使其看到光的偏振特性,幫助自己捕獵或躲避

新研究成果!手性金納米顆粒組裝排列形成金納米膜

螳螂蝦被稱為活化石,起源于恐龍時代。螳螂蝦的復眼擁有數量眾多的小眼,這些小眼有序排列,能夠使其看到光的偏振特性,幫助自己捕獵或躲避

-

豐縣農商銀行奮力推進首季開門紅工作 滿足各類客戶金融需求

豐縣農商銀行堅持早謀劃、早部署,外爭市場、內優機制,統籌兼顧、奮力推進,迅速掀起了首季開門紅工作熱潮。截至2月11日,各項存款余額219

豐縣農商銀行奮力推進首季開門紅工作 滿足各類客戶金融需求

豐縣農商銀行堅持早謀劃、早部署,外爭市場、內優機制,統籌兼顧、奮力推進,迅速掀起了首季開門紅工作熱潮。截至2月11日,各項存款余額219

-

云南發現夾竹桃科新植物新種:綠汁江吊燈花

位于滇中的綠汁江屬紅河水系,是元江右岸一級支流。不久前,中國科學院西雙版納熱帶植物園研究人員在這里發現了一個植物新種,并命名為綠汁

云南發現夾竹桃科新植物新種:綠汁江吊燈花

位于滇中的綠汁江屬紅河水系,是元江右岸一級支流。不久前,中國科學院西雙版納熱帶植物園研究人員在這里發現了一個植物新種,并命名為綠汁

-

蘇州吳江開發區2022年首批崇本人才項目集中簽約

近日,蘇州吳江開發區舉行2022年首批崇本人才項目集中簽約儀式,32個崇本人才項目落戶,總投資達23 78億元。其中,高端裝備制造項目13個、

蘇州吳江開發區2022年首批崇本人才項目集中簽約

近日,蘇州吳江開發區舉行2022年首批崇本人才項目集中簽約儀式,32個崇本人才項目落戶,總投資達23 78億元。其中,高端裝備制造項目13個、

-

江蘇淮安實力“出圈” 交通為媒拉近長三角“朋友圈” 近日,國家五部門聯合印發《現代綜合交通樞紐體系十四五發展規劃》,列出了十四五重點建設的20個國際性綜合交通樞紐城市和80個全國性綜合交

-

時速350公里!南沿江城際鐵路完成742孔箱梁架梁

記者從省鐵路集團獲悉,近日南沿江城際鐵路6標常州至江陰段27 601公里共742孔箱梁全部架設完成,為下一步的無砟軌道施工贏得了寶貴時間。據

時速350公里!南沿江城際鐵路完成742孔箱梁架梁

記者從省鐵路集團獲悉,近日南沿江城際鐵路6標常州至江陰段27 601公里共742孔箱梁全部架設完成,為下一步的無砟軌道施工贏得了寶貴時間。據

-

前2個月江蘇省進出口值同比增長15.1% 繼續保持兩位數增長

據南京海關統計,今年前2個月,江蘇省進出口值8397 7億元,同比增長15 1%,較全國整體增速高1 8個百分點,占全國進出口總值的13 5%。其中,

前2個月江蘇省進出口值同比增長15.1% 繼續保持兩位數增長

據南京海關統計,今年前2個月,江蘇省進出口值8397 7億元,同比增長15 1%,較全國整體增速高1 8個百分點,占全國進出口總值的13 5%。其中,

-

國際消費者權益日!杭州海關開展跨境電商商品質量安全風險監測

在3 15國際消費者權益日前夕,杭州海關所屬錢江海關關員來到某電商企業倉庫,根據大數據系統模型的風險分析結果,抽取了小家電、化妝品、保

國際消費者權益日!杭州海關開展跨境電商商品質量安全風險監測

在3 15國際消費者權益日前夕,杭州海關所屬錢江海關關員來到某電商企業倉庫,根據大數據系統模型的風險分析結果,抽取了小家電、化妝品、保

-

研究人員設計出蛋白質馬達 可助科學家理解細胞內部真實情況

歡迎來到納米鐵路。就像調車場可以引導有軌列車到達不同地點一樣,研究人員已經設計出蛋白質馬達,將微小的貨物運送到不同的地點。在人體內

研究人員設計出蛋白質馬達 可助科學家理解細胞內部真實情況

歡迎來到納米鐵路。就像調車場可以引導有軌列車到達不同地點一樣,研究人員已經設計出蛋白質馬達,將微小的貨物運送到不同的地點。在人體內

相關內容

- 理發師阿梅和房東的10元約定

- “媽媽去香港了,爸爸能回來了嗎?”廣東醫護夫妻先后赴港抗疫

- 網友曬冰箱!看深圳人如何準備過好七天“慢生活”

- 2月份全社會用電量同比增長16.9%

- 跨境電商商品“擴容” | 跨境電商規模快速增長 溯源退貨等服務提升

- 暗香流動中,他們也是一幅美麗春景

- 公安部:警方嚴打隱瞞行程拒絕隔離等行為

- 【地評線】桂聲漫評:以消費公平托起“穩穩的幸福”

- 【地評線】大江時評:穩字當頭,鋪實就業的“陽光大道”

- 長春市:成立中醫藥抗疫專班,中西醫協同,優勢互補

- 長春,雪嗷嗷大!

- 疫情封閉期間,長春省直公積金還款政策有變化!

- “直達”巴士 長春機場全力以赴保障旅客出行

- 疫中吉林暖時刻丨長春9歲男孩為抗疫志愿者送水解渴

- 深圳口岸發布最新通告!@入境旅客,廿四妹送你個人防護錦囊

- 深圳香港學生隔空對唱 用歌聲為前線醫護加油

- 登高獅峰上,春風啜茗時,貢牌助力春茶節

- 培訓機構“0元學”培訓班泛濫 “校園貸”或成新套路

- 培訓機構“0元學”培訓班泛濫 “校園貸”或成新套路

- 婚戀平臺“套路”有多深?使用“心理戰術”誘導消費

熱門資訊

-

登高獅峰上,春風啜茗時,貢牌助力春茶節

杭州的三月,草長鶯飛,春回大地,一...

登高獅峰上,春風啜茗時,貢牌助力春茶節

杭州的三月,草長鶯飛,春回大地,一...

-

婚戀平臺“套路”有多深?使用“心理戰術”誘導消費

如今,許多婚戀平臺號稱提供異性資...

婚戀平臺“套路”有多深?使用“心理戰術”誘導消費

如今,許多婚戀平臺號稱提供異性資...

-

培訓機構“0元學”培訓班泛濫 “校園貸”或成新套路

在社交平臺上,你或多或少會看到這...

培訓機構“0元學”培訓班泛濫 “校園貸”或成新套路

在社交平臺上,你或多或少會看到這...

-

“天價維修”背后:通衛生間下水道竟搭進去近1萬元

最近,在小紅書上有近18萬粉絲的網...

“天價維修”背后:通衛生間下水道竟搭進去近1萬元

最近,在小紅書上有近18萬粉絲的網...

-

天津津門虎隊緊急修改集訓計劃 將提前離開上海

昨天,上海市衛生健康委副主任陸韜...

天津津門虎隊緊急修改集訓計劃 將提前離開上海

昨天,上海市衛生健康委副主任陸韜...

-

多燕瘦、快手等企業呼吁提升網民網購滿意度

3月13日,以公平守正 安心...

多燕瘦、快手等企業呼吁提升網民網購滿意度

3月13日,以公平守正 安心...

-

天津出臺中小學校校外配餐管理辦法 明確招標采購程序

記者從市教委獲悉,為進一步規范天...

天津出臺中小學校校外配餐管理辦法 明確招標采購程序

記者從市教委獲悉,為進一步規范天...

-

做好學生營養午餐的“護航員” 制度才是最根本的保障

為進一步規范天津市中小學校校外配...

做好學生營養午餐的“護航員” 制度才是最根本的保障

為進一步規范天津市中小學校校外配...

-

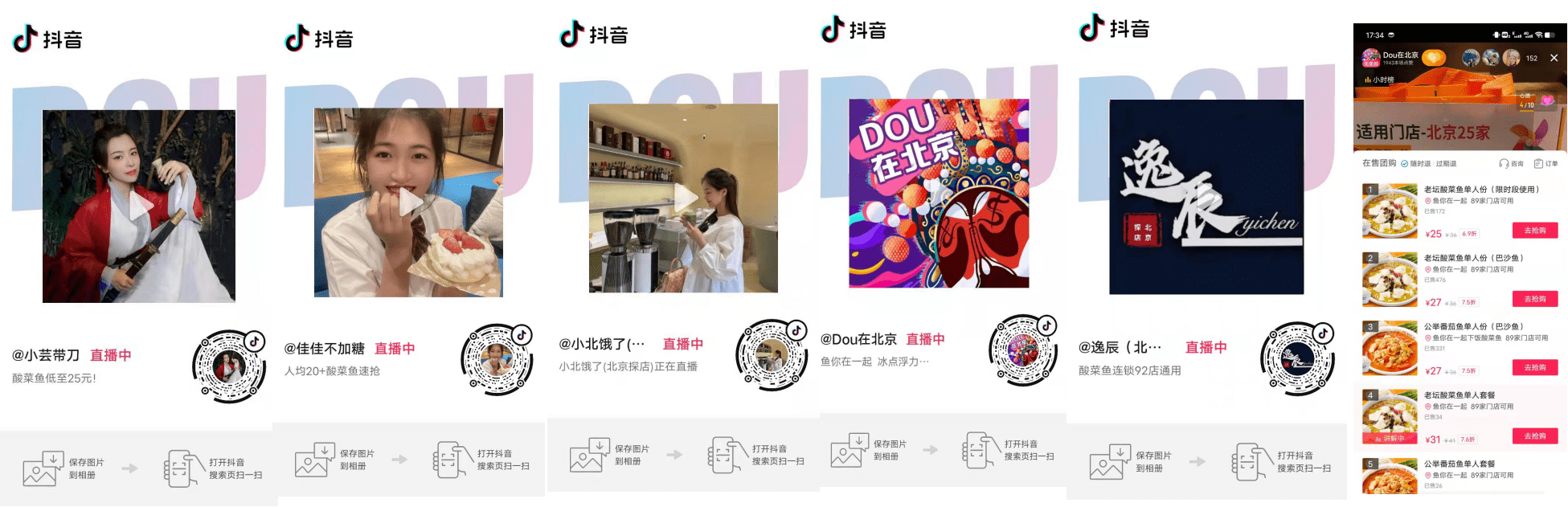

賦能全國門店運營,魚你在一起玩轉抖音矩陣撬動線上億萬流量

近幾年,抖音、快手、火山等短視頻...

賦能全國門店運營,魚你在一起玩轉抖音矩陣撬動線上億萬流量

近幾年,抖音、快手、火山等短視頻...

-

天津:到2025年持證社會工作者力爭達到1.5萬人

這幾天,南開區鶴童航北嵌入式社區...

天津:到2025年持證社會工作者力爭達到1.5萬人

這幾天,南開區鶴童航北嵌入式社區...

-

豐縣農商銀行奮力推進首季開門紅工作 滿足各類客戶金融需求

豐縣農商銀行堅持早謀劃、早部署,...

豐縣農商銀行奮力推進首季開門紅工作 滿足各類客戶金融需求

豐縣農商銀行堅持早謀劃、早部署,...

-

消費時遭遇“數字鴻溝” 拒收現金怎么辦?

停車場、餐飲、零售等消費場景,無...

消費時遭遇“數字鴻溝” 拒收現金怎么辦?

停車場、餐飲、零售等消費場景,無...

-

新研究成果!手性金納米顆粒組裝排列形成金納米膜

螳螂蝦被稱為活化石,起源于恐龍時...

新研究成果!手性金納米顆粒組裝排列形成金納米膜

螳螂蝦被稱為活化石,起源于恐龍時...

-

研究發現:鋰—硫電池和鋰—氧電池背后的電化學機理

在目前研究的新型二次儲能系統中,...

研究發現:鋰—硫電池和鋰—氧電池背后的電化學機理

在目前研究的新型二次儲能系統中,...

-

七十年時光不負 西鳳酒紅耀華章 ?

椰風徐徐送酒香。新春伊始,上...

七十年時光不負 西鳳酒紅耀華章 ?

椰風徐徐送酒香。新春伊始,上...

文章排行

最新圖文

-

前2個月江蘇省進出口值同比增長15.1% 繼續保持兩位數增長

據南京海關統計,今年前2個月,江...

前2個月江蘇省進出口值同比增長15.1% 繼續保持兩位數增長

據南京海關統計,今年前2個月,江...

-

國際消費者權益日!杭州海關開展跨境電商商品質量安全風險監測

在3 15國際消費者權益日前夕,杭...

國際消費者權益日!杭州海關開展跨境電商商品質量安全風險監測

在3 15國際消費者權益日前夕,杭...

-

研究人員設計出蛋白質馬達 可助科學家理解細胞內部真實情況

歡迎來到納米鐵路。就像調車場可以...

研究人員設計出蛋白質馬達 可助科學家理解細胞內部真實情況

歡迎來到納米鐵路。就像調車場可以...

-

多角度探討人體B細胞發育路徑 為防治提供新靶點

重癥新冠肺炎患者的人體免疫防御路...

多角度探討人體B細胞發育路徑 為防治提供新靶點

重癥新冠肺炎患者的人體免疫防御路...