快報(bào):廣東文化遺產(chǎn)綻放迷人光彩 群眾共享遺產(chǎn)保護(hù)活化成果

羊城晚報(bào)全媒體記者 黃宙輝 林翎 文藝 通訊員 粵文旅宣 鐘軒

6月11日是我國(guó)2022年文化和自然遺產(chǎn)日。當(dāng)天,廣東各地舉辦文化遺產(chǎn)系列活動(dòng),呈現(xiàn)出廣東文化遺產(chǎn)的迷人光彩,讓群眾共享文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承和活化利用的豐碩成果。

新晉非遺項(xiàng)目授牌

11日,2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”廣東主會(huì)場(chǎng)(中山)暨石岐龍舟文化周啟動(dòng)儀式在中山舉行。啟動(dòng)儀式在國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目、中山獨(dú)具特色的民間傳統(tǒng)舞蹈——醉龍舞表演中拉開帷幕。隨后,來自梅州的杯花舞、清遠(yuǎn)的瑤族長(zhǎng)鼓舞、中山的咸水歌悉數(shù)亮相,共同演繹嶺南文化豐富多樣、異彩紛呈的魅力。

本次活動(dòng)由廣東省文化和旅游廳、中山市人民政府聯(lián)合主辦。啟動(dòng)儀式上,主辦方為第五批國(guó)家級(jí)非遺代表性項(xiàng)目、第八批省級(jí)非遺代表性項(xiàng)目正式授牌。廣東省共有18項(xiàng)非遺代表性項(xiàng)目入選第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。第八批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目有115項(xiàng)。

此外,2022年廣東省“非遺進(jìn)校園”系列活動(dòng)也正式發(fā)布,系列活動(dòng)包括“非遺少年學(xué)”優(yōu)秀案例征集活動(dòng)、“非遺少年說”青少年展示展演活動(dòng)兩項(xiàng)內(nèi)容。

本次主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)為期四天,以非遺項(xiàng)目表演、非遺購(gòu)物節(jié)、非遺墟市等多種形式展示廣東非遺的魅力。其中,“廣東省第八批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目圖片展”在中山市博物館新館展出,臉譜繪制、彩扎、古建筑陶塑瓦脊制作技藝、貓頭獅(龍川貓頭獅)等非遺項(xiàng)目的精美作品,引來眾多觀眾打卡。

當(dāng)天,廣東省文化和旅游廳還在中山召開2022年全省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作會(huì)議。會(huì)議明確了廣東下一步的非遺保護(hù)傳承工作方向。會(huì)議指出,要抓好基礎(chǔ)工程,加強(qiáng)非遺資源的普查和發(fā)掘,完善檔案制度,加強(qiáng)檔案數(shù)字化管理,不斷完善四級(jí)項(xiàng)目名錄體系,實(shí)施記錄工程,做好非遺的整體性保護(hù);要抓好傳承工程,加強(qiáng)各級(jí)非遺代表性傳承人制度建設(shè),建立評(píng)估制度,構(gòu)建更具時(shí)代活力、更具擔(dān)當(dāng)作為的傳承梯隊(duì);要抓好傳播工程,鼓勵(lì)新聞媒體、文藝創(chuàng)作生產(chǎn)單位積極創(chuàng)作,講好非遺故事,利用各類公共文化設(shè)施開展傳播普及活動(dòng);要抓好展示工程,完善傳承體驗(yàn)設(shè)施建設(shè),統(tǒng)籌利用好現(xiàn)有資源,實(shí)現(xiàn)省、市、縣三級(jí)非遺展示場(chǎng)所全覆蓋,增強(qiáng)民眾的非遺保護(hù)意識(shí)。

灣區(qū)青年打卡文化遺產(chǎn)

11日,2022年粵港澳青年廣東省粵港澳大灣區(qū)文化遺產(chǎn)游徑體驗(yàn)活動(dòng)也正式啟動(dòng)。近30名粵港澳三地青年來到本次活動(dòng)的第一站——中山市。

在導(dǎo)游的帶領(lǐng)下,粵港澳青年們冒雨打卡了岐澳古道文化遺產(chǎn)游徑、中山溫泉賓館黨史教育基地、孫中山故居紀(jì)念館、翠亨村、中山市博物館、三溪村等歷史文化景點(diǎn),在行走文化遺產(chǎn)游徑中,品讀大灣區(qū)文化魅力。

相關(guān)資料圖

吳岸發(fā)是參與此次行走文化遺產(chǎn)游徑活動(dòng)的青年之一。來自廣州的他,是粵港澳廣東創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的一名農(nóng)業(yè)科技企業(yè)創(chuàng)始人。“我們?cè)诨浉郯拇鬄硡^(qū)創(chuàng)業(yè),理應(yīng)對(duì)這片土地的歷史文化內(nèi)涵有所了解。”吳岸發(fā)表示,本次體驗(yàn)活動(dòng)讓他印象最深刻的是孫中山故居紀(jì)念館,“沉浸式的體驗(yàn),讓我更能理解孫中山先生在艱苦時(shí)代奮發(fā)圖強(qiáng)的精神,也讓我認(rèn)識(shí)到身處和平時(shí)代的我們,更應(yīng)該擔(dān)起時(shí)代的責(zé)任和使命”。

記者了解到,12日,粵港澳青年們還將前往江門市,參觀開平自立村碉樓群、開平立園等人文景點(diǎn),并舉行2022年粵港澳青年文化遺產(chǎn)游徑體驗(yàn)活動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)造工作坊分享對(duì)接會(huì)。

群眾體驗(yàn)非遺文化

文化和自然遺產(chǎn)日當(dāng)天,廣州、肇慶等地也推出各類文化遺產(chǎn)活動(dòng),把非遺保護(hù)利用的成果與群眾共享。

在廣州,廣東省博物館(廣州魯迅紀(jì)念館)聯(lián)合廣州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心舉辦“非遺工匠匯”,探尋廣作傳統(tǒng)工藝所承繼的中西交融與工藝之美。廣州少年兒童圖書館舉辦了亂針繡創(chuàng)藝手作、亂針繡體驗(yàn)講座、粵劇手作三大主題活動(dòng),讓少兒讀者了解非遺、愛上非遺、傳承非遺。

在肇慶,“文化和自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)集結(jié)了粵港澳大灣區(qū)和肇慶本土眾多非遺項(xiàng)目,共設(shè)40個(gè)展銷位。高埗矮仔腸、肇慶裹蒸、疍家糕、德慶竹篙粉……各式各樣的非遺美食讓市民體驗(yàn)了一場(chǎng)“舌尖上的美食之旅”。

廣東省古跡保護(hù)協(xié)會(huì)還于10日啟動(dòng)了2022年度廣東省“考古進(jìn)校園”系列活動(dòng)。第一期活動(dòng)設(shè)在廣州市第二中學(xué),廣東省文物考古研究院副院長(zhǎng)、研究館員崔勇以《水下考古與海上絲綢之路——破解南宋沉船“南海I號(hào)之謎”》為題,帶領(lǐng)學(xué)生探尋水下考古的奧秘。

免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考

關(guān)鍵詞: 文化遺產(chǎn)

-

快報(bào):廣東文化遺產(chǎn)綻放迷人光彩 群眾共享遺產(chǎn)保護(hù)活化成果

羊城晚報(bào)全媒體記者黃宙輝林翎文藝通訊員粵文旅宣鐘軒6月11日是我國(guó)2022年文化和自然遺產(chǎn)日。當(dāng)天,廣東各地舉辦文化遺產(chǎn)系列活動(dòng),呈現(xiàn)出廣東

快報(bào):廣東文化遺產(chǎn)綻放迷人光彩 群眾共享遺產(chǎn)保護(hù)活化成果

羊城晚報(bào)全媒體記者黃宙輝林翎文藝通訊員粵文旅宣鐘軒6月11日是我國(guó)2022年文化和自然遺產(chǎn)日。當(dāng)天,廣東各地舉辦文化遺產(chǎn)系列活動(dòng),呈現(xiàn)出廣東

-

微動(dòng)態(tài)丨文化和自然遺產(chǎn)日|粵菜非遺“上新”,哪個(gè)是你的菜?

文化和自然遺產(chǎn)日|粵菜非遺“上新”,哪個(gè)是你的菜?_南方網(wǎng)“什么?非遺也能吃?” "沒錯(cuò),在廣東,不少粵菜都是非遺哦~“在日前公布...

微動(dòng)態(tài)丨文化和自然遺產(chǎn)日|粵菜非遺“上新”,哪個(gè)是你的菜?

文化和自然遺產(chǎn)日|粵菜非遺“上新”,哪個(gè)是你的菜?_南方網(wǎng)“什么?非遺也能吃?” "沒錯(cuò),在廣東,不少粵菜都是非遺哦~“在日前公布...

-

熱訊:感受廣州非遺魅力!百場(chǎng)非遺宣傳展示活動(dòng)等你來體驗(yàn)

大洋網(wǎng)訊今年6月11日是我國(guó)第17個(gè)“文化和自然遺產(chǎn)日”,主題為“連接現(xiàn)代生活綻放迷人光彩”。記者從廣州市文明辦獲悉,由市文化廣電旅...

熱訊:感受廣州非遺魅力!百場(chǎng)非遺宣傳展示活動(dòng)等你來體驗(yàn)

大洋網(wǎng)訊今年6月11日是我國(guó)第17個(gè)“文化和自然遺產(chǎn)日”,主題為“連接現(xiàn)代生活綻放迷人光彩”。記者從廣州市文明辦獲悉,由市文化廣電旅...

-

前沿?zé)狳c(diǎn):驚險(xiǎn)!中山一小車墜江司機(jī)被困,殘障環(huán)衛(wèi)工緊急救人

文 羊城晚報(bào)全媒體記者符暢通訊員粵殘宣視頻來源:中山日?qǐng)?bào)近日,廣東中山板芙鎮(zhèn)一輛汽車不慎落入岐江,司機(jī)被困車內(nèi)。危急時(shí)刻,一名...

前沿?zé)狳c(diǎn):驚險(xiǎn)!中山一小車墜江司機(jī)被困,殘障環(huán)衛(wèi)工緊急救人

文 羊城晚報(bào)全媒體記者符暢通訊員粵殘宣視頻來源:中山日?qǐng)?bào)近日,廣東中山板芙鎮(zhèn)一輛汽車不慎落入岐江,司機(jī)被困車內(nèi)。危急時(shí)刻,一名...

-

【速看料】廣東結(jié)束防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

文 羊城晚報(bào)全媒體記者付怡通訊員粵應(yīng)宣6月11日,廣東省防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室、廣東省應(yīng)急管理廳發(fā)布關(guān)于結(jié)束防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知。

【速看料】廣東結(jié)束防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

文 羊城晚報(bào)全媒體記者付怡通訊員粵應(yīng)宣6月11日,廣東省防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室、廣東省應(yīng)急管理廳發(fā)布關(guān)于結(jié)束防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知。

-

快看點(diǎn)丨文化和自然遺產(chǎn)日丨這一波精彩紛呈的廣東文化遺產(chǎn)盛宴,您嘗了嗎?

文 羊城晚報(bào)全媒體記者黃宙輝文藝通訊員粵文旅宣陳浩江澤煉黃韻箏6月11日是我國(guó)“文化和自然遺產(chǎn)日”。當(dāng)天,廣東各地舉辦一場(chǎng)場(chǎng)文化遺...

快看點(diǎn)丨文化和自然遺產(chǎn)日丨這一波精彩紛呈的廣東文化遺產(chǎn)盛宴,您嘗了嗎?

文 羊城晚報(bào)全媒體記者黃宙輝文藝通訊員粵文旅宣陳浩江澤煉黃韻箏6月11日是我國(guó)“文化和自然遺產(chǎn)日”。當(dāng)天,廣東各地舉辦一場(chǎng)場(chǎng)文化遺...

-

保定46個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工 將推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)作為重要抓手

5月28日,保定市46個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工,總投資160 9億元。保定市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)在淶源縣設(shè)主會(huì)場(chǎng)、望都縣設(shè)分會(huì)場(chǎng)。當(dāng)日

保定46個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工 將推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)作為重要抓手

5月28日,保定市46個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工,總投資160 9億元。保定市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)在淶源縣設(shè)主會(huì)場(chǎng)、望都縣設(shè)分會(huì)場(chǎng)。當(dāng)日

-

天津市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利 力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)

記者從市城市管理委獲悉,我市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利,力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)。據(jù)悉,截至目前,我市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程的多個(gè)子項(xiàng)工

天津市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利 力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)

記者從市城市管理委獲悉,我市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利,力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)。據(jù)悉,截至目前,我市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程的多個(gè)子項(xiàng)工

-

9050米!“極目一號(hào)”Ⅲ型浮空艇成功完成10次升空觀測(cè)

記者從巔峰使命珠峰科考浮空艇綜合觀測(cè)科考分隊(duì)了解到,我國(guó)自主研發(fā)的極目一號(hào)Ⅲ型浮空艇日前成功完成10次升空大氣科學(xué)觀測(cè),最高升空至90

9050米!“極目一號(hào)”Ⅲ型浮空艇成功完成10次升空觀測(cè)

記者從巔峰使命珠峰科考浮空艇綜合觀測(cè)科考分隊(duì)了解到,我國(guó)自主研發(fā)的極目一號(hào)Ⅲ型浮空艇日前成功完成10次升空大氣科學(xué)觀測(cè),最高升空至90

-

人類基因組測(cè)序結(jié)果公布 證明從龐貝人殘骸恢復(fù)古DNA可能性

自然科研旗下《科學(xué)報(bào)告》26日發(fā)表的一項(xiàng)考古學(xué)研究,首次報(bào)道了公元79年維蘇威火山噴發(fā)后在意大利龐貝去世的一名個(gè)體的人類基因組測(cè)序結(jié)果

人類基因組測(cè)序結(jié)果公布 證明從龐貝人殘骸恢復(fù)古DNA可能性

自然科研旗下《科學(xué)報(bào)告》26日發(fā)表的一項(xiàng)考古學(xué)研究,首次報(bào)道了公元79年維蘇威火山噴發(fā)后在意大利龐貝去世的一名個(gè)體的人類基因組測(cè)序結(jié)果

相關(guān)內(nèi)容

- 快報(bào):廣東文化遺產(chǎn)綻放迷人光彩 群眾共享遺產(chǎn)保護(hù)活化成果

- 看點(diǎn):盱眙:“一只蝦”拉動(dòng)百億文旅“馬車”

- 新動(dòng)態(tài):江蘇推動(dòng)金融支持農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易

- 每日精選:許昆林主持召開專題會(huì)議 部署推動(dòng)全省船舶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

- 報(bào)道:國(guó)際重卡巨頭江蘇獨(dú)資建廠 斯堪尼亞如皋制造基地建設(shè)啟動(dòng)

- 今日要聞!揚(yáng)州政策“及時(shí)雨”促“煙火氣”回歸

- 實(shí)時(shí):長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大項(xiàng)目滬蘇湖鐵路上海段全面復(fù)工

- 熱消息:我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|在“穿越”中,不斷超越

- 今日聚焦!【奮斗者·正青春】邵晶:用雙手實(shí)證中華5000多年文明史

- 滾動(dòng):我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|我是古籍修復(fù)師:修書如修心

- 熱門:非媒文章:當(dāng)各國(guó)選擇中國(guó)的立場(chǎng),美國(guó)在哭泣

- 微動(dòng)態(tài)丨文化和自然遺產(chǎn)日|粵菜非遺“上新”,哪個(gè)是你的菜?

- 熱訊:感受廣州非遺魅力!百場(chǎng)非遺宣傳展示活動(dòng)等你來體驗(yàn)

- 前沿?zé)狳c(diǎn):驚險(xiǎn)!中山一小車墜江司機(jī)被困,殘障環(huán)衛(wèi)工緊急救人

- 【速看料】廣東結(jié)束防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

- 快看點(diǎn)丨文化和自然遺產(chǎn)日丨這一波精彩紛呈的廣東文化遺產(chǎn)盛宴,您嘗了嗎?

- 每日熱議!2022年長(zhǎng)春市城區(qū)民辦義務(wù)教育學(xué)校 (含2022年“公參民”轉(zhuǎn)公學(xué)校)招生信息發(fā)布

- 今日快訊:今日熱榜丨“唐山打人事件”引發(fā)關(guān)注 社會(huì)戾氣必須依法制止,施暴者必須受到法律嚴(yán)懲!

- 要聞:長(zhǎng)春市七所“公參民”學(xué)校轉(zhuǎn)為公辦學(xué)校

- 今熱點(diǎn):三方聯(lián)動(dòng) 凌晨緊急救援著火貨車

熱門資訊

-

熱門:非媒文章:當(dāng)各國(guó)選擇中國(guó)的立場(chǎng),美國(guó)在哭泣

參考消息網(wǎng)6月11日?qǐng)?bào)道南非獨(dú)立在...

熱門:非媒文章:當(dāng)各國(guó)選擇中國(guó)的立場(chǎng),美國(guó)在哭泣

參考消息網(wǎng)6月11日?qǐng)?bào)道南非獨(dú)立在...

-

滾動(dòng):我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|我是古籍修復(fù)師:修書如修心

陳吉星是四川省古籍修復(fù)中心的一個(gè)...

滾動(dòng):我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|我是古籍修復(fù)師:修書如修心

陳吉星是四川省古籍修復(fù)中心的一個(gè)...

-

實(shí)時(shí):長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大項(xiàng)目滬蘇湖鐵路上海段全面復(fù)工

央視網(wǎng)消息:長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大...

實(shí)時(shí):長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大項(xiàng)目滬蘇湖鐵路上海段全面復(fù)工

央視網(wǎng)消息:長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大...

-

熱消息:我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|在“穿越”中,不斷超越

袁霄是南京信息工程大學(xué)本科應(yīng)屆畢...

熱消息:我的就業(yè)進(jìn)行時(shí)|在“穿越”中,不斷超越

袁霄是南京信息工程大學(xué)本科應(yīng)屆畢...

-

今日聚焦!【奮斗者·正青春】邵晶:用雙手實(shí)證中華5000多年文明史

央廣網(wǎng)北京6月11日消息(記者雷愷...

今日聚焦!【奮斗者·正青春】邵晶:用雙手實(shí)證中華5000多年文明史

央廣網(wǎng)北京6月11日消息(記者雷愷...

-

尹昉吳孟珂蘑菇屋“蜜月行” 容聲冰箱助力婚宴制作現(xiàn)場(chǎng)

本期《向往的生活》正值結(jié)婚周年紀(jì)...

尹昉吳孟珂蘑菇屋“蜜月行” 容聲冰箱助力婚宴制作現(xiàn)場(chǎng)

本期《向往的生活》正值結(jié)婚周年紀(jì)...

-

“Hi 沸騰一夏”夜逃音樂節(jié)熱力開唱,容聲冰箱驚喜現(xiàn)身!

在初夏的夜晚,逃離生活的煩擾,闖...

“Hi 沸騰一夏”夜逃音樂節(jié)熱力開唱,容聲冰箱驚喜現(xiàn)身!

在初夏的夜晚,逃離生活的煩擾,闖...

-

甄零智能合同管理系統(tǒng),有效打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

合同是企業(yè)的對(duì)外的展現(xiàn)形式,越來...

甄零智能合同管理系統(tǒng),有效打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

合同是企業(yè)的對(duì)外的展現(xiàn)形式,越來...

-

海信冰箱發(fā)布真空X系列新品,“太空級(jí)”保鮮指引行業(yè)新航向

6月8日,海信冰箱真空X系列511震撼...

海信冰箱發(fā)布真空X系列新品,“太空級(jí)”保鮮指引行業(yè)新航向

6月8日,海信冰箱真空X系列511震撼...

-

亞馬遜全球開店與江蘇省商務(wù)廳合作備忘錄簽署一周年

內(nèi)容摘要:期間1000多家江蘇省優(yōu)質(zhì)...

亞馬遜全球開店與江蘇省商務(wù)廳合作備忘錄簽署一周年

內(nèi)容摘要:期間1000多家江蘇省優(yōu)質(zhì)...

-

中高考延期,如何心理疏導(dǎo)迎考?健康云“知了心理“已開放免費(fèi)咨詢服務(wù)

我能為孩子做點(diǎn)什么?——考試延期...

中高考延期,如何心理疏導(dǎo)迎考?健康云“知了心理“已開放免費(fèi)咨詢服務(wù)

我能為孩子做點(diǎn)什么?——考試延期...

-

苗博士畢格賽省麥種測(cè)產(chǎn)全國(guó)觀摩會(huì) 引發(fā)社會(huì)熱議

近日,苗博士畢格賽省麥種測(cè)產(chǎn)觀摩...

苗博士畢格賽省麥種測(cè)產(chǎn)全國(guó)觀摩會(huì) 引發(fā)社會(huì)熱議

近日,苗博士畢格賽省麥種測(cè)產(chǎn)觀摩...

-

考場(chǎng)之外 哈弗車主交出滿分答卷

十年磨一劍,六月試鋒芒。隨著全國(guó)...

考場(chǎng)之外 哈弗車主交出滿分答卷

十年磨一劍,六月試鋒芒。隨著全國(guó)...

-

掌趣科技劉惠城:游戲步入公益領(lǐng)域,彰顯企業(yè)責(zé)任

不知不覺就已經(jīng)來到了2022年的中旬...

掌趣科技劉惠城:游戲步入公益領(lǐng)域,彰顯企業(yè)責(zé)任

不知不覺就已經(jīng)來到了2022年的中旬...

-

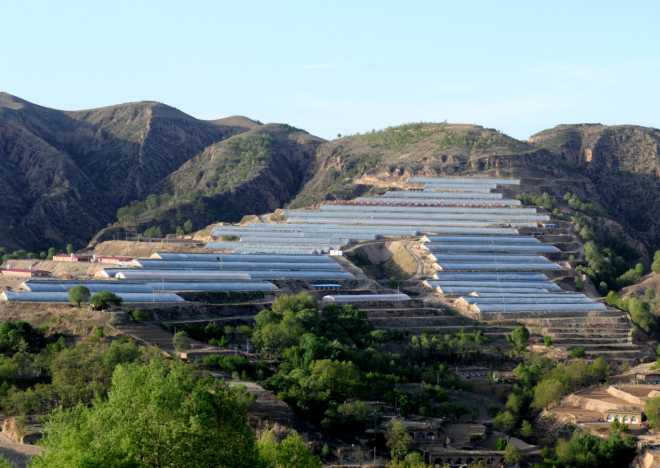

老區(qū)新“言” 鄉(xiāng)村發(fā)“聲” ——安塞區(qū)以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興發(fā)展觀察

安塞,地處黃土高原腹地,素有上郡...

老區(qū)新“言” 鄉(xiāng)村發(fā)“聲” ——安塞區(qū)以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興發(fā)展觀察

安塞,地處黃土高原腹地,素有上郡...

文章排行

- 1 “洗衣液奶茶”遭下架 過度跨界...

- 2 早更使女性“未老先衰” 醫(yī)學(xué)專...

- 3 生態(tài)環(huán)境部:細(xì)顆粒物已實(shí)現(xiàn)“六...

- 4 敏感肌如何預(yù)防?專家提醒:科學(xué)...

- 5 5年期以上LPR下調(diào)15個(gè)基點(diǎn) 江蘇...

- 6 4月70個(gè)城市住宅價(jià)格報(bào)告出爐 ...

- 7 甲狀腺疾病患者不能吃碘鹽?食用...

- 8 新興食品銷量看漲 “植物肉”產(chǎn)...

- 9 世界正畸日!口腔正畸科專家給大...

- 10 快遞廣告 灰色生意暗流涌動(dòng) 快...

最新圖文

-

天津市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利 力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)

記者從市城市管理委獲悉,我市燃?xì)?..

天津市燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程進(jìn)展順利 力爭(zhēng)10月前完成主要任務(wù)

記者從市城市管理委獲悉,我市燃?xì)?..

-

9050米!“極目一號(hào)”Ⅲ型浮空艇成功完成10次升空觀測(cè)

記者從巔峰使命珠峰科考浮空艇綜合...

9050米!“極目一號(hào)”Ⅲ型浮空艇成功完成10次升空觀測(cè)

記者從巔峰使命珠峰科考浮空艇綜合...

-

人類基因組測(cè)序結(jié)果公布 證明從龐貝人殘骸恢復(fù)古DNA可能性

自然科研旗下《科學(xué)報(bào)告》26日發(fā)表...

人類基因組測(cè)序結(jié)果公布 證明從龐貝人殘骸恢復(fù)古DNA可能性

自然科研旗下《科學(xué)報(bào)告》26日發(fā)表...

-

河北滄州率先出臺(tái)重特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助政策

為進(jìn)一步減輕困難群眾和大病患者醫(yī)...

河北滄州率先出臺(tái)重特大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助政策

為進(jìn)一步減輕困難群眾和大病患者醫(yī)...